Темы

Елена Колтунова

РАЗБОМБЛЕННОЕ ДЕТСТВО

В начале лета 1941 года не редкостью стали учебные воздушные тревоги. Гас свет, по небу метались лучи прожекторов. В городе, где рядом бабушка, дедушка, тетя, было не страшно, страшно стало на даче, в темной комнате, где под потолком шуршала бабочка-мертвая голова, о которой рассказывала страшные сказки наша молоденькая домработница Фрося, любительница, как сказали бы сейчас, триллеров. А мама с папой приезжали из города поздно, пробирались в кромешной тьме дачными закоулками. Папа ворчал: «Не нужно было выезжать на дачу 13-го, да еще в пятницу - черная пятница не подходящий день для выезда на дачу». Мама возражала: «Ну, куда уж позже, ребенок и так почти половину июня провел в городе».

Я ждала воскресенья, когда родители никуда не уезжали с дачи, а, наоборот, к нам приезжали гости. Солнечное воскресное утро 22 июня началось замечательно. Я только забралась в родительскую постель и устроилась между мамой и папой, как пришла с рынка Фрося и бросила мне в руки подарок - небольшой наполовину красный, наполовину синий мячик (я его хранила более 50 лет, а потом он куда-то пропал). Папа поднялся, включил радиоприемник «Маршал» (новинка и дефицит того времени) и стал прокручивать станции. Вдруг мама его остановила: «Подожди, тут что-то... немцы...» Она начала переводить: «Русские суют свой нос, куда их не просят... Гриша! Это война!». Мужской голос умолк, заговорила женщина: «Вы слушали выступление Риббентропа», — перевела мама. Вскоре у нашего приемника собрались все соседи по даче.

На следующий день мы перебрались в город, бросив на даче все вещи (кроме радиоприемника, который пришлось сдать).

Так началась война.

Переезд занял немного времени, как я уже сказала, мы перебрались налегке. Мама сразу же убежала в больницу к бабушке, которой за два дня до начала войны удалили желчный пузырь. Папа уехал на киностудию: он, как начальник сценарного отдела, замещал директора Березинского, то ли просто застрявшего где-то с киногруппой у западной границы, то ли раненого или даже погибшего там - сейчас уже не помню, помню только, что потом вся эвакуация Одесской киностудии легла на плечи отца, но об этом позже.

Я взяла новый мячик и вышла во двор. Во дворе я застала мою самую любимую подружку - Марочку Райгородскую - дочку ветеринара. О профессии отца Марочки не давал забыть неистребимый запах лекарни в их квартире. Марочка утешала двух соседских малышей - Абу и Осю. Напротив них стояла, подбоченясь, белобрысая Нинка. «Врет, всё она врет, не ревите, она же вруша», - говорила Марочка, вытирая подолом своего платьица сопли малышей. «А вот и не вру, вот и не вру!» - кричала Нинка. - «Мой папа милиционер, он всё знает. Он сказал, теперь мы всех жидов поубиваем, а Абка и Оська - жиды, и их родители - жиды, а может, и ты жидовка?» - ткнула она в Марочку пальцем. Вечером я рассказала папе и маме о том, что услышала во дворе. Сидевший при этом дедушкин коллега, переплетчик Фрадис, вздохнул: «Надо уезжать, такие «свои» могут оказаться не лучше немцев».

Вот так я впервые узнала, что есть такое мерзкое слово: «жиды».

Так начиналась война.

В конце 41-го года, уже будучи в Тбилиси, мы узнали о том, что Марочка с семьей и еще несколько десятков людей погибли в степи под Армавиром, расстрелянные с самолетов, налетевших на колонну беженцев, тащившуюся на подводах. Как эти сведения дошли до нас, кто из спасшихся добрался до Тбилиси и рассказал о трагедии, не знаю. А о судьбе Абы, Оси, их родителей и других евреев - наших соседей по дому на улице Ленина (ныне Ришельевской), 27, мы узнали уже после войны.

Соседку Вайсфельд, отличавшуюся скандальным характером, видимо проявившемся в критическую минуту в виде протеста, облили смолой и сожгли в подвале. Остальных погнали по дороге смерти. Отец малышей вел за руку Осю, Абу он нес на руках. Время от времени его обливали водой - это в морозные дни ноября-декабря 1941 года. Малыш умер на руках у отца, но он долго не мог решиться оставить его у дороги, пока не упал вместе с ним. Были в этой колонне и хорошенький, кудрявый восьмилетний Гарик с мамой. Нам, шести-семилетним, он казался большим мальчиком, он уже ходил в школу, перешел во второй класс. Мы подсмеивались над тем, что в школу на Ленина и Жуковского — «подумаешь, какие-то два квартала», его водила няня. Эта няня души не чаяла в мальчике. Когда уводили евреев с нашего двора, мать Гарика отдала няне все свои ценности, чтобы она смогла спасти мальчика. Няня сначала попыталась Гарика спрятать, но наш дворник Лукьян вытащил ребенка из погреба, куда его отвела няня, и толкнул в толпу к матери. Тогда няня бросилась к румынам, предлагая им выкуп - уже известно было, что румын можно подкупить. Но Лукьян вырвал у старухи пакет с драгоценностями и закрыл перед ее носом ворота.

Из более чем двух десятков наших соседей-евреев, оставшихся в Одессе, выжила только одна молоденькая девушка, голубоглазая блондиночка, которую спас румын. Он прикладом выгнал ее из сарая, в который согнали евреев, шепнув: «Беги». Уже издали, закопавшись в стог сена, она видела, как полыхал сарай, слышала крики. После войны она нам рассказала обо всех пережитых ужасах.

Но ничего этого в первые дни войны мы еще не знали. Не знали, что, не отпустив нас с мамой в эвакуацию на подводах вместе с семьей Райгородских, отец спас нам жизнь.

Мы с мамой еще месяц оставались в городе, пока отец не забрал нас к себе на киностудию, с которой он не мог отлучаться, и мы жили вместе с ним в его кабинете в особняке, который когда-то принадлежал графине Сан-Донато, а теперь принадлежит Союзу кинематографистов.

Без него мама забирала из больницы бабушку, у которой не заживали швы после операции, без него оборудовалось в подвале бомбоубежище, без него мне приобретались меховая шапочка-ушанка для защиты от осколков и детский противогаз. А я вместе с другими детьми училась по звуку самолетного мотора отличать наши самолеты от немецких (у немецких моторов был какой-то прерывистый, «стригущий» рокот). Играя во дворе, мы каждую минуту поднимали голову вверх, прислушиваясь к безоблачному голубому небу. Иногда мы улавливали рокот мотора немецкого самолета раньше, чем взвывала сирена воздушной тревоги. Тогда, даже чуть опережая сирену, я мчалась домой (благо жили мы на первом этаже), быстро хватала сумку с детским противогазом и толстую меховую шапочку (от осколков) и снова мчалась уже в другой конец двора. Там, в одном из самых глубоких подвалов под нашим домом (подвалов было много, говорили, что из одного из них, где была оборудована прачечная, был даже ход в катакомбы), жильцы устроили бомбоубежище.

Так было до 22 июля. Но сначала еще об одном событии, которое еще дальше отодвинуло мое безмятежное довоенное детство. Мама повела меня в парикмахерскую, где велела постричь под мальчика. «Мы собираемся в эвакуацию, а в дороге негде будет мыть тебе голову...» - твердила мама. Парикмахер вздохнул: «Да... Война - это вши». Я заревела, прикрывая ладошками голову. Не знаю, как бы справились со мной мама и пожилой парикмахер (который, кстати, постриг меня под машинку, страшно дергавшую меня за волосы и оставившую на голове безобразную «лестницу»). Но тут произошло событие, заставившее меня прекратить сопротивление. В этой крошечной парикмахерской, где-то на улице Чижикова у железнодорожного вокзала, были всего два кресла. За вторым работала женщина. Когда мы пришли, она начинала брить клиента. За слезами я не заметила, что и как произошло. Я услышала громкие голоса и увидела, как парикмахерша, в кресле у которой сидел клиент с одной выбритой, а второй намыленной щекой, входит почему-то с улицы с двумя военными. После короткого разговора, во время которого выбритая щека клиента то краснела, то белела, военные увели этого мужчину и повели куда-то. Еще с минуту было видно, как он шел по улице, пытаясь рукой обтереть с лица пену. «Шпиона поймали, шпиона поймали», - стоял в парикмахерской приглушенный гул. Парикмахерша дрожащим голосом спросила: «Кто следующий?», но почему-то никто не спешил сесть к ней в кресло. Наконец с улицы вошел какой-то военный и, увидев пустое кресло, сел в него.

Был ли тот человек действительно шпионом? Или в охваченной шпиономанией стране (к бдительности призывали тысячи плакатов), где столько лет выявляли «вредителей», в шпионстве могли обвинить и невинного человека из-за шляпы, очков, галстука, повышенной вежливости, случайно оброненного иностранного слова? Что стало с этим человеком? Разобрались ли с ним в комендатуре или расстреляли без долгих разговоров? Не знаю. Но я еще раз почувствовала, что началась война и всё теперь будет по-другому - страшно и непонятно.

Вечером 21 июля к нам пришла подруга моей тети - Марья Матвеевна. Она с мужем и двумя детьми жила неподалеку в большом сером четырехэтажном доме. Она долго уговаривала тетю и маму перебраться к ним. У них под домом было настоящее бомбоубежище. «Мы даже детские кроватки там поставили и беленьким застелили...» Но мама и тетя отказались. Не хотели оставлять бабушку и дедушку. Бабушку даже в наше бомбоубежище не переносили. Во время воздушных тревог они с дедушкой оставались в квартире. А мы с мамой, тетей и ее детьми - восьмиклассницей Любой и трехмесячным Юрочкой - пережидали тревогу в темном и сыром подвале на каких-то ящиках. Но, в общем, было не очень страшно: немцы прилетали, начинала выть сирена, тявкать зенитки, и вражеские самолеты убирались восвояси. Всё изменилось 22 июля. В этот день на Одессу посыпались бомбы. Лишь только взвыла сирена, я помчалась домой за привычной амуницией. «Беги в бомбоубежище, - крикнула мама. - Я только дам бабушке лекарство». Когда я выбежала во двор, грохнул первый взрыв. Меня схватила за руку соседка Роза Гуральник и потащила за собой в подворотню. Там, прижавшись к стене, мы простояли весь страшный налет 22 июля. Взрывы, зарево от горящих зданий (четыре бомбы попали в дома, как бы квадратом окружавших наш дом). Мама почти сразу обнаружила, что меня нет в подвале, но ее уже не выпустили. Когда бомбежка закончилась и мама увидела меня живую и невредимую (не считая шока - позже эта бомбежка мне снилась много лет), она опустилась на землю, и ее долго не могли поднять на ноги. Одна из четырех бомб, упавших вблизи нашего дома, попала в дом, где жила Марья Матвеевна. Дом рухнул. Муж Марьи Матвеевны стоял у входа в бомбоубежище. Взрывной волной его выбросило наружу. Он вместе с несколькими саперами и жильцами соседних домов начал раскапывать завалы. Работа шла медленно. Вначале были слышны крики людей: «Откапывайте нас, мы живы!»

На третий день всё смолкло. Муж Марьи Матвеевны (не помню, как его звали) последние метры завала раскидывал руками (боялся киркой и заступом зацепить людей). Первое, на что он наткнулся, были ручки одного из его погибших детей. В этом же доме погибла и моя фребеличка Лисана (Лидия Александровна) - немка по национальности, учившая меня немецкому языку с пяти лет.

На следующий день папа, отправив тетю с детьми и бабушку с дедушкой в эвакуацию, забрал нас с мамой к себе на киностудию.

Знакомый мне уютный маленький дворик при бывшем особняке графини Сан-Донато на Французском бульваре преобразился. Хотя так же шумели сосны, роняя на землю шишки, но двор был заставлен ящиками со студийным имуществом. Да и весь огромный, как мне тогда не без основания казалось, студийный парк тоже изменился - он был изрезан длинными узкими траншеями-окопчиками, так называемыми щелями, в которые нужно было прятаться при налете немцев. Было и бомбоубежище, небольшое, в него в первую очередь должны были спускаться женщины с детьми (их было немало, почти все сотрудники перебрались на студию с семьями).

Вспоминается один трагикомический случай. Начался очередной налет немецких бомбардировщиков. Отец напрасно был уверен, что районы курортной зоны, а Французский бульвар считался тогда относительно удаленным от центра, бомбить будут меньше. В отличие от отца, немцы хорошо знали, что недалеко от киностудии расположился штаб (не скажу, какого-то из подразделений или главный штаб обороны Одессы), так что при бомбежке студия находилась далеко не в безопасном месте. Так вот, начался налет, почти сразу где-то неподалеку раздался грохот взрыва. Один достаточно известный сценарист (назовем его N), впав в панику, бросился к бомбоубежищу и, отталкивая женщин с детьми, хотел первым вбежать в подвал. В дверях образовалась пробка. Паникера пытались вытащить наружу, но он намертво вцепился в дверной косяк и буквально впал в ступор. Отец, увидев, что ситуация начинает выходить из-под контроля, сделал то, что делают с настоящей пробкой, когда не могут ее извлечь из бутылки. Он подскочил к обезумевшему от страха N и дал ему такой пинок ногой пониже спины, что тот влетел в подвал, а за ним, подчеркнуто сохраняя спокойствие, стали входить женщины. Уже после войны папа встретил N на «Мосфильме». Тот шел, прихрамывая. После первых приветствий папа спросил: «Что с ногой? Чего ты хромаешь?» N вздохнул: «Ишиас мучает. В 41-м какой-то паникер во время налета сшиб меня с ног, рвался первым в бомбоубежище, вот с тех пор и мучаюсь…». Папа промолчал.

Известно, что люди на фронте меньше паникуют при обстреле, чем необстрелянные тыловики. Да и то сказать - шел лишь второй месяц войны, она только начиналась. Папа потом, вспоминая этот период, рассказывал, что среди студийцев были двое, которые от страха практически не выходили из щели. Взяв туда какие-то сухари, они безвылазно сидели в укрытии. Хотя в те годы мужчин если и делили по цветам, то только на белых и черных (в смысле - негров), либо на белых и красных (в фильмах о гражданской войне), а «голубой» в терминологии вообще отсутствовал, но об этой парочке сложилось особое мнение…

Пример мужества всем подал Юрий Олеша. Сегодня мне уже трудно отделить то, что я видела собственными глазами, а что запомнила со слов окружающих. Но Юрия Карловича я запомнила хорошо. Перед войной он жил в Одессе на чьей-то даче и писал сценарий об изобретателе электролампы Павле Яблочкове («Свеча Яблочкова»). Творческий поиск эффектного начала будущего фильма затягивался. Олеша пил по-черному и рвал один вариант сценария за другим. В конце концовпотерявшее терпение руководство студии заявило, что аннулирует договор с писателем. Действительно ли дело дошло бы до аннулирования договора, или это была просто угроза, чтобы заставить Юрия Карловича бросить пить и выдать хоть какой-то вариант сценария, сейчас сказать невозможно - началась война… Но Олеша, решив, что он уже не может рассчитывать на помощь студии в эвакуации, очень испугался. Он непрерывно ходил за моим отцом и канючил: «Григорий Яковлевич, так вы не оставляйте меня здесь, я хочу выехать вместе со студией». Никакие заверения, что никто не собирается бросать его в Одессе на произвол судьбы, не действовали. На отца и так свалилось много забот, а тут еще Олеша путается под ногами. И тогда папа придумал, как успокоить писателя. Он подвел Олешу к большому ящику с яуфами (контейнерами для кинопленки) и шепотом сказал:

- Здесь находится казна студии. Я вам поручаю ее охрану. Через пару часов я пришлю вам подмену. Сидите, никуда не отходите…

И Олеша уселся охранять ящик. Он сидел на ящике почти весь день - отец, замотавшись, забыл о своем обещании «прислать подмену». К вечеру началась бомбежка. Все попрятались - кто в щели, кто в бомбоубежище… И только Юрий Карлович сидел, втянув голову в плечи, но не оставил своего поста возле «студийной кассы».

И еще одна история запомнилась мне. Она случилась в тихую ночь, когда почему-то не было налета. Я проснулась, потому что за отцом пришли какие-то военные. Пришли и куда-то увели папу. Мама ужасно испугалась (тогда я не поняла - почему). Помню, что кто-то из живших в том же домике женщин говорил маме: «Маруся, не волнуйтесь, это же просто военные, это не оттуда». (Откуда - оттуда?). «Но они говорят, что с территории студии какой-то шпион посылает сигналы в сторону моря…». Шпионы на киностудии?! Тут я окончательно проснулась. Я помнила, как недавно уводили из парикмахерской шпиона с одной намыленной щекой, как он дрожащей рукой пытался обтереть пену с лица, и разговор, что его, наверное, расстреляют.

Отец вернулся через час-полтора, ужасно уставший и весь измазанный глиной. Он вместе с военными облазил все обрывы, на которые выходил парк киностудии, но никого не нашли. Вместе с тем, как сообщали с патрулировавшего в море катера, световые сигналы с обрыва не прекращались. В конце концов оказалось, что с катера видели отблески лунного света, отраженного в валявшихся на склоне обрыва осколках разбитого юпитера. А так как по небу бежали быстрые облачка, то создавался эффект мигания, вроде кто-то светом передавал морзянку.

Сейчас я уже не могу сказать, почему, отправив по железной дороге всё студийное имущество, технический персонал и часть творческих работников в тыл (Одесская киностудия была эвакуирована в Ташкент), отец и несколько семей (тоже преимущественно из творческих работников) решили покидать Одессу морем. Насколько я понимаю, в планы отца входило отвезти меня с мамой, своих родителей и семью младшего брата (Бориса Колтунова) в Тбилиси, где жил бабушкин брат, а самому с киногруппой от Тбилисской киностудии уйти на фронт снимать военную хронику. Из последних дней в Одессе помню только, как мы с мамой бежали под бомбежкой в порт то ли по Военному, то ли по Польскому спуску и как сделали попытку, когда началась бомбежка, вбежать в какую-то подворотню, но нас почему-то не пустили, вытолкнули… Почему?

Помню, что неделю или две лежали под дощатыми навесами в порту в ожидании судна. Помню, как началась сумасшедшая посадка на теплоход «Ленин». Как кричала женщина, которой сломали при атаке трапа руку, как кто-то упал вводу… А может быть, это не то, что я помню, а то, что при мне не раз рассказывали…

Папа, к которому жались родные и коллеги, дал отбой: «Будем ждать другое судно». И тем спас нам всем жизнь - т/х «Ленин» погиб, едва отойдя от Одессы. Фактически он спас нам жизнь во второй раз. Первый - это когда не отпустил нас с мамой эвакуироваться с соседями Райгородскими на подводах, обстрелянных, как я писала, в степи под Армавиром.

Мы отплыли из Одессы на небольшом грузовом судне «Ленинград», шедшем в Новороссийск...

Команда «Ленинграда» была в основном укомплектована молодыми ребятами. Моя мама, жена дяди Бориса тетя Лида и ее сестры - Женя и Клава - тоже были молоды, к тому же красивы, особенно все три сестры Назаровы. Так что война войной, а молодость молодостью. Моряки галантно ухаживали за ними и, главное, подкармливали нас со своего камбуза. Это было весьма существенно, так как после двухнедельного ожидания судна в порту никаких припасов у нас не осталось. Капитан смотрел на эту «гуманитарную помощь» сквозь пальцы.

Кроме нашей семьи, как я уже упоминала, на «Ленинграде» покидали Одессу несколько семей студийных работников. Были и другие эвакуирующиеся. Но к нам отношение капитана было особое. Дело в том, что тетя Клава - Клавдия Ивановна - была женой, вернее, к этому времени уже вдовой репрессированного в 1937 году капитана Черноморского флота Токарева, которого знал, уважал и не верил в его виновность капитан «Ленинграда». Благодаря такому особому отношению капитан сделал для нашей семьи еще одно доброе дело. Он спрятал нас в трюме, когда всех эвакуирующихся сняли в Новороссийске с корабля и отправили эшелонами в Среднюю Азию (из-за тяжких условий и голода доехали далеко не все). Нас же довезли до Туапсе и прямо на Туапсинском рейде на шлюпках переправили на большой сухогруз «Шахтер», шедший с зерном в Поти. После голодных, несмотря на старание моряков, дней на «Ленинграде» (сколько мы плыли, не знаю, мне казалось, что очень долго) настоящий горячий флотский борщ и макароны по-флотски показались всем нам царским обедом. Как сейчас вижу длинное темноватое помещение, деревянную поверхность выскобленного до белизны стола, деревянные лавки вдоль него и миски с дымящимся борщом. Это были единственные сытые обеды с начала войны и до конца 1947 - начала 1948 годов.

Спали мы тоже в гораздо более комфортных условиях, чем на «Ленинграде», - в трюме на зерне, от которого шло тепло. На «Ленинграде» спали на палубе под тентами. Помню, как мы с папой несколько раз ночью выбирались из-под тентов и, лежа под открытым небом, вглядывались в него. Папа, увлекавшийся «Астрономией»Фламмариона, показывал мне созвездия. Как все, в первую очередь я научилась находить ковш Большой Медведицы. Эти уроки астрономии дали неожиданный результат. Папа как раз показывал мне самую маленькую звездочку в созвездии Большой Медведицы, проверяя остроту моего зрения, как мы оба одновременно заметили, что кружащийся над нами самолетик, конвоирующий судно, пускает зеленые ракеты. Отец тут же окликнул вахтенного, началась тревога. Оказалось, что зеленые ракеты - сигнал того, что за нами охотится подводная лодка. Немедленно был подозван эскорт сопровождающих нас катеров, и подлодка оставила нас в покое. Не знаю, какие боевые задачи должна была решать команда «Ленинграда» (эвакуация одесского населения для судна, безусловно, была не основным делом), но знаю, что к середине 1942 года судно было потоплено. Погибли все эти чудесные ребята, молодые, добрые, веселые, мечтающие о жизни и любви…

«Шахтер» дошел до Поти благополучно, если не считать одного случая, смертельно напугавшего нас. Ночью раздался взрыв. Отец вскочил, схватив меня на руки: «Это мина или торпеда!». Оказалось, что, как мне помнится, рвануло крышку одного котла. Во всяком случае, так я, семилетняя, поняла и запомнила, и если я что-то напутала, то пусть моряки меня простят.

Из Поти мы поездом добрались до Тбилиси и всем табором - родня и чужие - поселились у бабушкиного брата в его двухкомнатной квартире. Спали все вповалку на полу, пока постепенно не разбрелись по чужим углам.

Папа ходил на ВСЕВОБУЧ (всеобщее военное обучение) и ждал формирования киногруппы для отправки на фронт. А пока работал на Тбилисской киностудии и сочинял либретто к оперетте «Золотые ключи», музыку к которой писал украинский композитор Константин Федорович (дядя Костя) Данькевич. Вскоре группа была сформирована, и отец несколько раз выезжал на съемки на фронт, который приближался к Кавказу. (Над Тбилиси даже несколько раз кружил вражеский самолет).

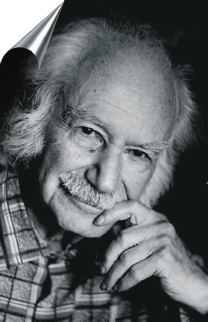

Мой отец, Колтунов Григорий Яковлевич

- кинодраматург, классик и

патриарх советского кинематографа

(1907 - 1999).

В феврале 1943 года киногруппой были засняты самые яркие кадры: они были сделаны в Сталинграде. Часть этих кадров вошла в короткометражный фильм-памфлет «Когда Геббельс не врет». Фильм был построен на том, что давалось «подтверждение» очередной пропагандистской лжи Геббельса. Так, в одном из эпизодов Геббельс вещал, что советские дети, радуясь приходу немцев, встречают их танцами. «Подтверждением» служили кадры разрушенного Сталинграда и уцелевший знаменитый сталинградский фонтан, окруженный хороводом гипсовых (или мраморных) детских фигурок. Большая часть сценариев, написанных отцом во время войны, носила антифашистский характер. Я очень любила сценарий «Мусор и звезды». В нем Гитлер, запаниковав после начавшихся поражений его армии, пытается соединиться с духом Наполеона через его отдаленного потомка из Гаскони. К сожалению, этот забавный сценарий не был поставлен. Но всё это было потом. А пока еще не закончились первые шесть месяцев войны. Сколько продлится война, никто уже не знал. Надежды первых недель, даже месяцев, что война — не надолго, рухнули. Наши войска отступали. Уже была отдана Одесса, и мы ничего не знали о судьбах двух папиных братьев — среднего Семена и младшего Бориса.

Я очень любила дядек. Дядя Семен был весельчак и балагур, смуглый красавец, похожий на цыгана. Его в семье так и звали Цыган, с ударением на первый слог.

Дядю Бориса я видела реже. Но помню, как он забрал меня на весь день к себе (тогда у них с тетей Лидой детей еще не было, и они лишь мечтали о ребенке). Мне нравилось прыгать со стола ему в руки. Было страшно и весело. Но мне кажется, что я больше «представлялась», что мне страшно, а он уговаривал: «Ну же, трусишка, не бойся, я тебя поймаю». Визг! И я в ласковых сильных руках. Борис мне казался очень большим и сильным. Он был намного выше папы ростом, хотя их сходство было огромным, с возрастом оно еще больше усилилось, и когда в 60-е годы дядя начал работать на киностудии заместителем директора по производству фильмов, их часто путали, что приводило к веселым недоразумениям.

А пока я привыкала к новой, непохожей на довоенную, жизни, к кличке Вакированная (эвакуированная), к тому, что нужно драться с мальчишками и большими девочками, иначе задразнят. Задразнят и за мальчишескую стрижку, и за плохонькое, из которого я уже вырастала, платье, и за то, что я «вру», что у нас было пианино, и что я на нем училась играть. Первые два предлога для дразнилок были, как говорится, налицо. Тут не поспоришь, надо просто молча лезть в драку. Но последнее… тут дракой ничего нельзя было ни доказать, ни исправить. Я сама дала основание называть меня лгуньей. Причем не только ребятам с нашей улицы, но и одной важной даме - матери красивой, всегда нарядной девочки Инги, лидера местной детворы. Меня действительно учили музыке с неполных пяти лет. Было бы странно, если бы девочку, отец которой окончил консерваторию, да еще при наличии в доме пианино - у нас стоял высокий черный «Блютнер», - не отдали бы в музыкальную школу. Я ходила в школу в переулке Маяковского (Малый переулок) к педагогу Лиме Моисеевне. Весной 1941 года я на экзамене играла отрывок из сонаты Моцарта. Но когда в Тбилиси я попала в дом к Инге и ее мать предложила мне что-нибудь исполнить на их пианино, я не смогла сыграть, фигурально говоря, даже «Чижик-пыжик». Перестали слушаться пальцы. Вот такой странный эффект от стрессов, вызванных бомбежками, эвакуацией, всем сломом прежней жизни. При этом я помнила все ноты в обоих ключах, все знаки нотного стана…

Правда, были и друзья. Моим большим другом стала пожилая библиотекарь, которую поразило, что дошкольница сама пришла записываться в библиотеку в трех кварталах от дома и сразу попросила «Тараса Бульбу» Гоголя и «Тиля Уленшпигеля» Шарля де-Костера. Напрасно всё же она дала мне эти книги. Если «Бульбу» в контексте идущей войны, разговоров о предательстве, о справедливости покарания предателей я восприняла нормально, то «Тиля Уленшпигеля» я возненавидела на всю оставшуюся жизнь, уж очень страшным показалось мне прочитанное. Юмор и мудрость книги де-Костера, естественно, в силу возраста остались непонятыми. Кто надоумил меня взять эти книги, не помню. Не иначе, как папины двоюродные братья — подростки-лоботрясы, которые учили меня здороваться по-грузински, подменяя приветствия нецензурными выражениями.

Это уже потом в школе, в которую я пошла лишь в 1942 году, я учила грузинский по-настоящему, учила буквы, слова и произношение, повторяя по-грузински поговорку: «Лягушка в воде квакает», в каждом слове которой была самая трудная для произношения грузинская буква - горловое «К» («КХ»).

А пока, хотя казалось, что война идет уже очень-очень долго, война еще только начиналась, впереди были еще долгие три с половиной года.

Мы с мамой, папой и маминым дядей нашли себе жилье в том же доме, где жили приютившие нас родственники. У нас была комнатка (фактически дощатая будка), выстроенная на настоящем чердаке. Попасть в эту комнатку можно было, только пройдя под стропилами по заваленному хламом чердаку. Мне кажется, что именно из-за названия я так любила в детстве повесть Ванды Василевской «Комната на чердаке».

Днем я спускалась вниз в гости к родственникам, но чаще к старухе-армянке, шившей из лоскутков уж-ж-жасно красивые одеяла. Старуха сама меня звала к себе: «Леничка-детычка, ходы ко мне, я тэбэ тряпичка дам». Из тряпок я шила себе кукол. Но была в нашем доме еще одна квартира, которую я посещала каждое утро. Родня и старуха-армянка жили на первом этаже, а на втором жила семья профессора-филолога Смирнова. Профессор был большой ученый и, как полагается всем большим ученым, очень рассеянный человек. Однажды он ушел на лекции в университет в пальто своей супруги — ярко-зеленом с бомбошками у воротника. Смирнов был потомком знаменитой Смирновой-Россет. В его заставленной старинной мебелью квартире стоял (именно стоял, прислоненный к книжному шкафу) огромный портрет этой пушкинской красавицы. Собственно к ней, к Александре Осиповне, вернее, к ее портрету я каждое утро приходила «в гости». Году в 43-м — мы тогда жили уже в другом месте — портрет А.О. Смирновой-Россет был выставлен на продажу в витрине магазина на проспекте Руставели рядом с гобеленом, на котором был изображен роскошный зеленоглазый тигр. И снова я почти ежедневно старалась оказаться рядом с витриной, не в силах отвести глаз от чудного лица. Лет пятнадцать назад мне попалась статья (автора не помню) «Улица Табидзе, дом 20», в которой рассказывалось о семье Смирновых, об А.О. Смирновой-Россет и о ее портрете. Речь шла о том самом доме, той самой улице. Только во время войны эта маленькая улочка в два квартала называлась улицей Церетели (нумерация домов не менялась).

Но я отвлеклась от главной темы моего рассказа. Как всегда, одни воспоминания тянут за собой другие.

В ноябре или декабре произошла трагедия в семье одного из бабушкиных братьев. Его старшая дочь Фаня вышла замуж 21 июня. А 22 июня ее молодой муж был призван в армию. Так получилось, что его часть находилась недалеко от Тбилиси, когда он узнал, что его юная жена с семьей эвакуировалась именно в этот город. На одну ночь он сбежал к молодой жене. На рассвете попытался незаметно выбраться из города, чтобы вернуться к себе в часть. Его задержал комендантский патруль. А дальше - штрафбат, и вскоре - похоронка. Больше Фаня замуж не вышла.

Постепенно мы начали приноравливаться к тяжелому военному быту, повседневными заботами заглушая жгучее беспокойство об оставшихся в оккупированной Одессе родственниках и папиных братьях, о которых с момента нашего отъезда из Одессы не было никаких сведений. Так было почти до конца 1941 года.

Первым нашелся дядя Борис. Он до прихода немцев в Одессу оставался заместителем директора телефонной станции и начальником аварийно-восстановительной команды связи при штабе МПВО. Что такое для армии связь при наступательно-оборонительных действиях, объяснять не нужно. И о том, каково ее поддерживать во время военных действий, тоже много говорить не приходится. Об этой почти немыслимой в тех условиях задаче участник обороны Одессы Борис Колтунов писал в одной из своих статей-воспоминаний. О том, что дядя жив, мы узнали лишь тогда, когда он с защитниками Одессы оставил город. Оставил, чтобы через два с половиной года по первому зову, а проще по телеграмме начальника областного управления связи подполковника Макарова вместе с еще одиннадцатью связистами, представляющими разные службы, вернуться в родной город восстанавливать связь. Интересно, что телеграмма от Макарова была получена за месяц-полтора до освобождения Одессы.

Весточку от дяди Семена мы получили в конце декабря. До войны - так же, как и после, до самой своей смерти в 1966 году в возрасте 56 лет - Семен работал на судоремонтном заводе (тогда - заводе им. Андре Марти). Он был гальваником, не имел никакого образования, зато имел много авторских свидетельств и Золотую медаль ВДНХ. При заводе было ПТУ, в котором до войны он работал мастером (после войны дядя Семен занимал должность начальника гальванического цеха). Когда началась война, на дядю возложили задание вывезти ребят-ПТУшников в тыл. Сначала ехали на подводах. Но под Николаевом наткнулись на немцев. Пришлось бросить подводы, идти пешком по ночам, днем отлеживаясь в канавах. Головную боль доставляли пацаны из близлежащих сел, норовившие сбежать домой. Но дядя понимал, что 14-15 летним хлопцам соваться в оккупированные села опасно. Шальные головы остудил вид виселицы в одной из деревень, мимо которой они пробирались ночью. Когда кончились припасы еды, в сёла за продуктами в обмен на кое-какие вещички стали посылать двух девочек-ПТУшниц. Среди пацанов это были единственные девчонки, причем даже не из дядиной группы, а примкнувшие к ней по дороге. Чудом группе удалось перейти линию фронта - к сожалению, я не помню подробностей, о которых рассказывал дядя Семен. Затем больше месяца в теплушках они ехали на восток. Не знаю, сколько ребят было в дядиной группе, - кажется, человек 15-20. Но всех он вывел - довез до тыла.

Всю войну дядя Семен работал на оборонном заводе. А в 1945 году вернулся на свой родной судоремонтный завод.

Разыскать нас ему удалось лишь к концу 1941 года. Он не знал, что отец решил вывозить семью в Грузию, где была родня. Искал нас в Ташкенте, где было много одесситов, в других городах Средней Азии…

Первое письмо от дяди Семена мы получили 31 декабря 1941 года. Несмотря на то, что страна пылала в пожарище войны, что конец войны скрывался в дыму этих пожарищ (папа, правда,был убежден, что за Волгу немцев не пустят) - Новый 1942 год семья встречала с оптимизмом: всем казалось, что письмо от дяди, полученное в канун Нового года, - это счастливый знак. Что, несмотря на поражения на фронтах, оно обещает ПОБЕДУ.

Мне понравилось?

(Проголосовало: 12)Комментарии (0)

Удалить комментарий?

Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

Войти >>