Темы

Анастасия Поверенная

Крутые берега

Часть II. Восьмидесятые годы

Сойдя с трибуны...

...Шла по слякоти, не разбирая дороги. В ушах стучало: «...Мало её из партии исключить, судить её надо как врага народа!»

Я — враг народа? Кто же это кричал? Ах, да, тот морской капитан в отставке, с которым мы когда-то сажали клёны у нашего дома... За что же он так? Разве он не знает новой конституции? Теперь нельзя так…

Но мне кажется, что эти же слова кричат мне вслед все прохожие... И уличные фонари тоже... Или вместо них теперь громкоговорители? Троллейбусы и автобусы рычат то же самое: «Враг, враг, враг! Судить, судить, судить!»

Ни обиды, ни злобы нет — только тяжёлая боль барабанит в голове... Куда же это я иду? Мне совсем не надо было выходить из двора — ведь это двор нашего дома, ведь всё это было в нашем домоуправлении. Надо повернуть обратно, надо идти домой, но сил нет... А муж, конечно, ждёт, волнуется. Встретить меня он не смог: собрание затянулось до позднего вечера, и ему пришлось кормить детей ужином и укладывать их спать.

...Враг народа... Почему это слово никогда раньше не звучало для меня так весомо, проходило где-то по касательной моего сознания? Может быть, потому, что слишком часто повторялось? Для семьи моего мужа оно давно уже прозвучало в полную силу...

В 1926 году разрядили обойму пистолета над головой его дяди.

«Отрекись! — сказали ему. — Нам нужны грамотные люди. Отрекись, и сделаем тебя красным командиром!»

Но не смог ксендз отречься от веры и отсидел с небольшим перерывом 27 лет — долгий путь: Соловки, Магадан, Уссурийский край...

«Отрекись!» — сказали в 1932 году сестре ксендза, которая была одним из организаторов Католического клуба в Ленинграде — единственного в Союзе. Не отреклась и она, и дети так и не знают, где её могила...

А в 1937 году пришла очередь и моего свёкра — врача-ветеринара, профессора Сельскохозяйственной академии. От него не отречения требовали, ему говорили: «Сознайся!»

Но сознаваться было не в чем — и его тоже смолола та же мясорубка. Его жена, моя свекровь, женщина с высшим образованием, осталась с двумя маленькими детьми, жить было не на что, на работу не брали. Она продала всё, что могла, и, наконец, в отчаянии написала в обком партии: «Не могу больше так жить. Если не дадите возможности работать — отравлю детей и повешусь сама!» После этого её взяли ночным кассиром в банк, где она проработала всю блокаду.

А меня вот уже два года не допускают к работе. С тех пор, как подала документы на выезд и уволилась... Нет для меня больше места среди этих людей, которые ещё недавно были так доброжелательны ко мне — одни с оттенком почтительности, другие со скрытой завистью: «из молодых, да ранняя, вон как высоко взлетела!»

Как за это время всё переменилось! Те, кто ел и пил в моём доме, при встрече отворачиваются и прячут глаза, и наоборот: те, кого я раньше не замечала, теперь тихо здороваются и стараются незаметно пожать руку... А сколько было за эти два года «приглашений», вернее, вызовов: на бюро обкома, горкома, райкома, на несколько парткомиссий, устроили даже заседания выездного бюро у меня на квартире, хотя никто их не приглашал..!

И бесконечные вопросы-допросы: «Отдаёте ли вы себе отчет в том, что, если вы покинете СССР, путь назад для вас будет закрыт навсегда? Почему вы так легко покидаете Родину?» Или ещё: «А вы не подумали о других лекторах-евреях? — строго спрашивает меня Вера Георгиевна, председатель парткомиссии и моя бывшая почти приятельница. — Ведь мы теперь всех их можем подозревать в измене Родине и постараемся не предоставлять им кафедры!»

Да за такие слова, Вера Георгиевна, Вас тоже нужно с работы уволить, ведь Вы выдаёте тот факт, что антисемитизм в Союзе начинается с руководящих партийных органов!

Теперь, навсегда сойдя с трибуны пропагандиста и расставшись со всем, что напоминало мою жизнь прежде, я начинаю задумываться: что, собственно, обусловило моё быстрое продвижение по партийной лестнице? Характер мой не назовёшь напористым, он скорее слабый; я не тщеславна, не карьеристка...

Разве только то, что я всегда была достаточно дисциплинированна и целеустремлённа. Видимо, именно эти качества помогли мне не только окончить два высших учебных заведения, но ещё дважды окончить вечерний Институт марксизма-ленинизма по двум факультетам: философии и международных отношений; потом я уже сама там преподавала, окончив Школу лекторов при Ленинградском обкоме партии, единственную в Советском Союзе.

Собственно говоря, я всю жизнь училась и учила... Но, может быть, именно моя настойчивость в приобретении знаний и постоянное желание приобрести их всё больше и больше и привели меня к духовному кризису. В какой-то момент до меня дошёл, наконец, чудовищный смысл механизма социалистической системы и её партийной власти. Я поняла, до какого совершенства доведена у нас машина идеологической пропаганды, как искусно обманывают наш народ и что я этому обману многие годы преданно содействовала. И не стоит мне теперь особенно обижаться на моих недавних доброжелательниц — старых коммунисток-пенсионерок, которым я всегда помогала: одной жалобу состряпаешь, другую протащишь в кабинет высокого начальства — какого-нибудь горкомовского или исполкомовского чиновника, – третью устроишь в привилегированную клинику и т.п. А они на сегодняшнем судилище выступили с предложением — от имени партсобрания обратиться в Народный суд с ходатайством отнять у меня детей: «Лишить её материнства! Не позволим наших советских детей увозить в Израиль!»

...Снова и снова вижу я перед собой эти злобные лица, слышу оскорбления..

«Да что вы! — возмущается старичок, персональный пенсионер. — Кого мы здесь уже несколько часов уговариваем? Она не дура: ни в какой Израиль она не поедет. Ей давно уже приготовлено место на Би-Би-Си, иначе она так не рвалась бы!»

А я действительно рвусь, рвусь спастись бегством, спасти своих детей. Не вижу для себя другого выхода. На какой основе я буду их воспитывать, если останемся здесь? На принципах «морального кодекса коммунизма» или на десяти заповедях закона Божия? Они уже начинают задавать вопросы: «Мама, скажи честно, есть Бог или нет? Няня говорит, что есть. У папы в столе лежит книга про Бога и молитвенник — только по-польски, а не по-русски».

Что им ответить? Ведь они готовятся вступить в пионеры...

«Конечно, — говорю я, — для тех, кто в Него верит, Он есть, а для неверующих — Его нет...»

«Мы хотим верить в Бога! — говорят мои девочки. — Но мы хотим тоже, чтобы нас приняли в пионеры, когда мы подрастём и пойдём в школу. И чтобы принимали обязательно на Красной площади... Или на крейсере «Аврора»... Ты поедешь с нами на торжественную линейку?»

Я поеду. Я, конечно, поеду! Мне кажется теперь, это всё, что я умею: ездить, летать, быть в постоянном движении. Началось это очень рано. Мне было четырнадцать лет, когда я уехала из дому учиться. А вышло – навсегда.

Мама меня не удержала. Она, как и мои школьные учителя и все вообще в нашем местечке недалеко от Москвы, были убеждены, что большая жизнь начинается с больших городов. А отца я не помню. Он был расстрелян немцами при попытке бегства из плена. Так что я рано стала самостоятельной.

Но прошло много лет, прежде чем я поняла, что подлинному знанию жизни народа учат не большие города, не Москва и Ленинград, не Минск или Киев, а сотни маленьких городков, посёлков, деревень, разбросанных по стране, начиная с Центральной России до Урала и Сибири, от Алтая и Средней Азии до берегов Чёрного моря и Крайнего Севера. Исколесив всё это пространство, останавливаясь и живя по несколько дней во многих из населённых пунктов, лежащих далеко в стороне от туристских маршрутов, куда я приезжала с лекциями, наблюдая то, что могут видеть лишь немногие, поскольку в эти места вообще мало кто приезжает, я старалась понять: что дала советская власть этим людям и что отняла у них? Почему и сейчас так тяжела и беспросветна их жизнь? Почему такая бедность, почти голод и ниоткуда нет помощи? Почему они так цепляются за религию, бьют лбы в церкви, непременно стараются окрестить младенцев, обвенчать молодые пары, хоронить покойников по-церковному? Воспитанная на атеизме, я не понимала, что религия — это не дурман, как нас учили, а единственный вид духовной жизни, доступный абсолютно всем людям независимо от их социального и интеллектуального уровня, и что религия даёт человеку не только утешительные мифы, но и незыблемые правила морали, нравственности, формирующие в человеке человеческое. И поэтому я не только не препятствую мужу водить наших девочек в костёл, но и очень рада этому. Я лишена этого блага, так пусть у них оно будет...

Но вернусь к своей работе. Когда я только начинала, мне по молодости лет всё казалось увлекательным — новые места, новые люди, интересные встречи... Время и опыт показали, что места и люди могут быть новыми, но проблемы везде одни и те же.

Выступая у себя в городе Ленинграде, я могла выбирать аудиторию по своему желанию — научно-исследовательский институт, любой Дом культуры или учебное заведение. Но если посылали в провинцию, выбора не было. Лекторы ехали «в глубинку» обычно по приглашению какого-нибудь обкома и выступали с лекцией, как правило, на очередном совещании партийного или партхозяйственного актива — это входило в обязательное обучение для высших партийных чиновников. Выступление называлось «шефским» и не оплачивалось. Но компенсировалось это тем, что по негласной договорённости местных партийных организаций с обществом «Знание», в котором мы все состояли, нас старались «максимально загрузить», т.е. устраивали нам ещё несколько лекций на предприятиях города и области, уже платных. Нередко случалось прочесть до тридцати лекций в неделю, и мы недурно зарабатывали. Без этого ни один лектор в командировку не поехал бы, и даже моральный кодекс коммуниста тут не срабатывал.

Я особенно любила ездить на Север — в Петрозаводск, Мурманск, Кандалакшу, когда там устанавливался полярный день. Но больше всего мне памятна поездка в Архангельск...

Прибыв на место, сразу шла в обком, получала нужные материалы и начинала вживаться в роль «человека из центра», который всё знает, в том числе жизнь Архангельска и области, их успехи в последней пятилетке, их перспективы на будущее, их «узкие места» в настоящем... Читала отчёты предприятий, зазубривала названия как передовых заводов и предприятий, фамилии их руководителей и передовиков производства, так и тех, кто срывает план и подлежит суровой критике. Работа эта — немалая и нелегкая. Но так серьёзно мы готовились только к первой лекции, для начальства. А после неё меня уже не слишком интересовало, куда меня везут, перед кем я буду выступать. Пока ехала (а ехать приходилось, кажется, на всех существующих видах транспорта, от самолета и до похоронного автобуса!), я успевала узнать у своего провожатого всё, что нужно, и договориться о теме лекции. Но к первой лекции — «шефской» — готовились основательно.

Наконец я готова, заучила всё, что мне нужно. Вся эта мура будет на другой же день после лекции выброшена из головы, но для выступления это необходимо. Такова установка идеологического отдела ЦК: где бы и с какой бы темой мы ни выступали, будь то «Международное положение», или «Экономические успехи СССР в эпоху развитого социализма», или «Проблемы нравственного коммунистического воспитания», — любое наше выступление должно быть «увязано» с жизнью коллектива, который предоставил нам трибуну. И я видела постоянно, какой эффект это производило, как легко поддавались наши слушатели этому гипнозу лекторского искусства!

Они благожелательно воспринимали любую критику, они были счастливы, что о них говорит «человек из центра», что бы он ни говорил, — значит, там, «наверху», о них знают и помнят! Так достигался контакт лектора с аудиторией, укреплялось доверие масс к родной советской власти!

Кажется, великий педагог Ушинский сказал: «Кто умеет — делает сам; кто не умеет — тот учит других: кто не умеет ни того, ни другого — тот учит, как надо учить». Все наши выступления – и мои, и моих товарищей — как раз, к сожалению, подходят под этот афоризм. Мы учили грамотных, знающих своё дело людей, как им надо учить своих товарищей и подчиненных «выполнять и перевыполнять», «догнать и перегнать»...

Итак, я в Архангельске. Мне предоставляется номер в самой лучшей гостинице города; там же в ресторане я завтракаю и обедаю (на всё это мне даны немалые деньги «под отчет»). И вот я на трибуне и начинаю свою лекцию. Говорю, а сама краем глаза наблюдаю за председателем (поскольку лекция — это составная часть совещания, президиум остаётся на своих местах). Сразу вижу, что председатель — человек опытный, я им довольна: он умело сортирует поступающие в президиум записки слушателей с вопросами лектору. Он раскладывает их на три кучки: первую, я знаю, он передаст мне; вторую он поделит между секретарём горкома и председателем облисполкома — это вопросы местного значения, так сказать, частные проблемы. А третью кучку он постарается незаметно уничтожить, как только я закончу выступление. Это — вопросы недозволенные, на которые я отвечать не должна. Нашу работу там, «наверху», оценивают также и по вопросам, которые нам задают слушатели.

Мы отчитываемся перед своим начальством также и о политической атмосфере нашей аудитории — сдаём не только отзыв парторганизации учреждения, где выступали, о прочитанной лекции, но и прилагаем к нему список вопросов слушателей (из первой кучки, конечно).

Но меня сейчас интересует больше всего третья кучка, и, усевшись после лекции рядом с председателем, я бесцеремонно подвигаю её к себе. Бегло просматриваю. Первый вопрос: «Ответьте честно: лётчик Беленко предатель? В «Правде» про него написана туфта». Второй вопрос: «Кто придумал телепередачу для Северных областей «После полуночи»? Для каких целей? По статистическим отчётам нашей и соседних областей от этого сильно повысилось количество аварий и несчастных случаев на производстве. Хотите, чтобы не слушали западные радиостанции? Так это дорогой способ борьбы с буржуазной пропагандой». Третий: «В госбюджете вот уже который год объединяют тяжёлую промышленность с лёгкой и пищевой. Всем известно, что в тяжёлую входят также расходы по военной промышленности. Зачем же их маскировать? Ведь ясно, что на сумму в 17,4 млрд. рублей, указанную по статье «Оборонная мощь», едва можно только одеть и прокормить армию. А вооружение?» Или вот ещё вопрос: «Известно ли вам, что в нашей тундре пасется огромное личное стадо президента Финляндии Урхо Кекконена, причисленное к одному из колхозов, и что его отберут советские власти, если финны не будут возвращать назад перебежчиков?»

Нет, мне, конечно, это не было известно, как и многое другое. Теперь стало известно. И это, и многое другое...

Совещание окончилось. По привычке сразу прикидываю процент каверзных вопросов по отношению к количеству присутствующих: 7 вопросов на 800 с лишком человек — это меньше одного процента, а всё, что меньше процента, не стоит внимания. Так нас учили. Цифровые показатели важнее всего... Ну что ж, присоединю и эти семь записок к моей, годами собираемой картотеке. Начала я её составлять из самых благих побуждений — понять, разобраться, оценить реакцию своих слушателей... И вот к чему это привело! Я — враг народа... Неужели и мои товарищи по работе поверили этому?

Все мои коллеги, право, были отличнейшими людьми — добрыми, отзывчивыми, прекрасными товарищами. Коллектив наш пополнялся чрезвычайно редко, и все мы сжились и были как одна дружная семья. Шеф собирал нас ежедневно в 10 утра на короткое совещание («пятиминутку», или «планёрку»), но мы приходили обычно к 9-ти, и этот час, когда мы чувствовали себя совершенно свободно и непринужденно, как бы ещё без официальных мундиров, болтали, шутили, сыпали политическими анекдотами, — этот час, мне кажется, сближал нас больше, чем даже наши дружеские попойки (кстати, довольно частые). Помню, больше всего изощрялись и прохаживались насчет нашего вождя и Главного Агронома, о котором ходила поговорка, что он сумел собрать большой урожай с «Малой земли». Эти минуты были тем клапаном, который давал нам возможность подышать легко перед тем, как затянуть на себе официальный мундир, в котором было хотя и привычно, но всё-таки тесно — ох, как тесно! Впрочем, тогда вряд ли кто из нас сознавал это. Что мы знали о свободе и какая она бывает!

Казалось, чешский август 1968 года что-то сдвинул в наших твердокаменных позициях. Помню, в эти дни у нас даже весёлости поубавилось. Но довольно скоро, вооружённые до зубов советским патриотизмом и принципом интернациональной дружбы, мы справились со своим узко личным, мягко выражаясь, недоумением. По нескольку часов в день не покидали мы трибуны, организовывали бесконечные митинги на заводах, предприятиях и в научных институтах, проводили встречи и семинары. Ведь тогда многие недоумевали, недопонимали и даже возмущались; мы должны были помочь им правильно оценить события, т.е. принять официальную точку зрения. С трибун защищали мы советское понимание термина «интернациональной дружбы» не хуже, чем это делали наши танки на улицах Праги...

Я — не диссидентка, не правозащитница. Никогда до эмиграции не читала ничего из запретной литературы — это был совершенно иной мир, о котором мы знали только то, что нам положено было знать. Подвиг этих людей мне не по плечу, даже если бы я считала, что они правы. Вместе со всеми представителями нашего круга, так называемой «партийной элиты», вначале я осуждала их, потом просто не понимала, считала, что они «играют в народников». Когда именно произошёл во мне перелом, точно сказать трудно; он зрел исподволь, где-то в подсознании. Некоторую роль тут сыграли и «недозволенные» вопросы слушателей; частые поездки «в глубинку» тоже имели большое значение — там я видела советскую действительность без прикрас...

Мне особенно запомнилась моя поездка в Архангельск. Именно там я со всей остротой ощутила ненужность своей работы и, встречаясь со слушателями, поняла, что мы находимся на разных полюсах и никогда не поймём друг друга. Расскажу всё по порядку.

Сразу после выступления в архангельском горкоме меня повезли в какой-то леспромхоз. Здесь меня встретил секретарь парткома и сказал, что о моей лекции он сообщил рабочим ещё вчера и что она будет проходить на стыке между второй и третьей сменами. По дороге в Красный уголок он объясняет:

«Уж они все собрались, ждут. Сейчас приходится работать в три смены и в выходные дни — гоним план, пользуемся летней погодой. У нас отставание, вот и жмём…»

Лесной тропинкой подходим к новенькому деревянному клубу; он отпирает дверь: довольно просторный зал с подмостками, на которых стол, покрытый кумачом, новенькая кафедра и... ни души! Окна широко распахнуты... Парторг, сам красный, как кумач, разводит руками:

«Что ты с ними будешь делать? Дверь-то я запер, так они в окна повыпрыгивали! Вот народ! Вы уж простите, пожалуйста, не серчайте... Трудно нашим рабочим сейчас — весна, у всех огороды; если их вовремя не засеять, осенью есть будет нечего. Зря, конечно, я их заранее предупредил... Но мы их накажем — тринадцатой зарплаты лишим. А Вам за лекцию заплатим, только Вы не докладывайте об этом случае никуда!»

Я возмущена, расстроена, но стараюсь не показать виду. Сажусь в машину и еду на следующий «объект» — в швейную артель «Труд», где шьют рабочие комбинезоны. После леспромхоза с его новыми светлыми постройками и чудным ароматом леса вокруг здесь всё хмуро и неуютно — ни деревца, ни цветочной клумбы, кругом лужи, грязь... Меня ведут прямо в цех. Работницы прекратили шить, обступили меня — на тёмных лицах откровенное любопытство.

Молоденькая заведующая производством представляет меня и называет тему лекции. Все усаживаются снова за свои машины — их длинные два ряда; лиц не видно, только цветные косынки. Обстановка непривычная — когда я не вижу лиц, говорить очень трудно. Всё же я начинаю, но не успела произнести несколько слов — слышу стук машинки. Сразу замолкаю, а работница, начавшая шить, добродушно произносит:

«Ничего, девонька, ты рассказывай, а я буду тебя слушать и план выполнять!»

Остальные возмущены, начался шум.

«Ну, заголосили! — говорит она, но всё же останавливает свою машину и достаёт авоську с какой-то едой. — работать нельзя, ну ладно, я хоть поем, с утра не евши...»

Я отлично знаю, что лекторы, состоящие в обществе «Знание», ежедневно, по всей стране выступают перед рабочими в обеденный перерыв, и этот порядок всегда меня возмущал. Как можно мешать рабочим отдохнуть? Ведь они всё равно за эти сорок минут ни поесть как следует, ни воспринять лекцию не смогут! Сейчас это у меня первый случай, и настроение совершенно испорчено. Я продолжаю, смотрю — они повставали все со своих мест, окружили меня тесным кольцом… «Ну, думаю, — заинтересовались!...» Рассказываю им о советском образе жизни, о проблемах свободного времени, о психологическом микроклимате советского коллектива.

Сравниваю всё это с капиталистическим миром, доказываю цифрами и фактами наше превосходство, и вдруг кто-то меня за рукав дёргает:

«Хорошо рассказываешь, а вот ты нас послушай! Да и посмотри! Зинаида! — обращается она к заведующей, — ты её в раскройку сведи, покажи, из какого материала кроят для нашей бригады и из какого для Ленкиной... Для них материал тоньше, и не рваный, и нитки им лучшего качества идут... Это что, справедливо? Мы еле-еле план вытягиваем, а она уж перевыполнила и знамя областное получила. И премию дали... Директору жаловались, а он говорит, что это для всех нас честь! И премия артельная пойдет на ремонт детского садика. А садик у нас уж больше полгода закрыт — одна власть закрыла, потому что аварийное, говорит, положение, а другая говорит, что денег на ремонт нет. Так и бегаем по очереди в рабочее время за детьми присмотреть да накормить их... Нечего нас уговаривать! Он детский садик и так обязан предоставить, без всякого знамя... что мы – дуры, что ли, не понимаем? Ему бы только самому премию получить!»

...А я им толкую про то, как лучше использовать досуг! Знают ли они, что это такое? И не всё ли им равно, как живут рабочие в капиталистическом мире, когда своя жизнь у них так тяжела? Но всё-таки мой приезд вселил в них какие-то надежды... По простоте душевной провожали они меня тепло. Совершенно не разбираясь в партийной субординации, видели во мне большого начальника, и я еле успевала записывать их жалобы — не могла же я им объяснить, что всё равно ничем не смогу помочь, что нет у меня на это никакой власти. У меня нет власти даже над своими собственными убеждениями... А они с каждой подобной встречей всё больше и больше расшатываются. И каждый новый день для меня начинается теперь вопросом: «Как быть?»

Примерно такой же вопрос мучил ещё одного человека, с которым я повстречалась здесь. Вчерашний студент, а сегодня главный инженер маслосыродельного завода в Архангельской области, он показался мне здесь не совсем ко двору. Мы беседовали с ним в его кабинете, пока я ожидала машины, чтобы ехать выступать в какой-то дивизии.

«Работают у меня только женщины, — рассказывает он. — Вы их видели: все в резиновых сапогах, в побуревших от грязи когда-то белых халатах, с вечным матом на языке…»

«Как же вы живёте здесь?» — спрашиваю.

«Да вот работаю, хочу реконструировать этот заводишко — получил новое венгерское оборудование, ну и увлекся возможностью как-то облегчить ручной труд работниц. Ведь до сих пор только 30% механизации, остальные 70 — женские руки; мужчин на заводе только трое: директор, конюх и я... Работа тяжёлая, но всех их надо бы под суд отдать: воруют безбожно — сами знаете, можно ли масло и сыр купить в магазине. Первые дни осторожничали, приглядывались ко мне, теперь поняли, что не выдам, и всё пошло по-прежнему. Я каждые десять дней ревизию провожу по бригадам — сколько молока поступило и сколько из него продукции выработано; так без всякого стеснения подходят и спрашивают:

«Григорьич, сколько у меня в этой декаде недостачи?»

«Порядочно, 80 килограммов масла не хватает...»

«Ты не волнуйся, Григорьич, в следующей декаде дам тебе сто кило излишку...»

И так и делают…

«Как же это делается?» — недоумеваю я.

«А мы сырами все недостачи покрываем. Вы видели наши подвалы для сыра? Они не выдерживают критики. Головка сыра, которая здесь хранится, должна к концу года усохнуть на 11%, но влажность в подвале такая, что сыр фактически усыхает едва на 7–8%. К тому же, в сыре при нашей технике невозможно точно определить процент жира, а по нормам он допускается в количестве +/–2%. Так вот, мои мастерицы научились экономить на каждом килограмме сыра 2% жира. Так что в целом по заводу у меня даже большие излишки…»

Он продолжает:

«Вот я слушал Вас... Говорите Вы хорошо, но Вам бы пожить здесь — поняли бы Вы, чего в Ваших лекциях не хватает. А когда поняли бы, вряд ли согласились бы читать их... Меня эти два года здесь сделали старше лет на двадцать и поставили передо мной вопрос: «Как быть дальше?» Думаю вернуться в столицу и пойти в науку... Хочу уйти от всего этого…»

Вот он уже в 20 с лишним лет понял... И уже решил, куда ему уйти. ...А мне куда уйти? Пока что мне опять предстоит ехать на лекцию. Ещё до моего выступления на маслосыродельном заводе звонили из горкома, что меня просят выступить в одной дивизии: туда приехало какое-то высокое начальство — то ли из Главного политуправления, то ли из Политуправления Военного округа: они собирают офицерско-пропагандистский состав и просят прочесть им лекцию на тему «О проблемах нравственного воспитания в материалах XXV съезда партии».

И вот я снова на месте, в своей собственной роли, а в зале — только командный состав. Это хорошо! Убеждать убеждённых — гораздо проще и легче. Слова льются легко и свободно, я опять «в своей тарелке». Объясняю им (а заодно, кажется, и себе), что именно нравственно с точки зрения партийных норм жизни и что безнравственно. Привычно сыплю готовыми словами, привожу цитаты из Ленина... Все довольны, аплодируют — тоже привычная реакция, но всегда приятная…

После лекции командир дивизии приглашает меня и высоких гостей пообедать. Сервировка богатейшая: старинный фарфор, серебро; блюда уже все поданы и стоят на спиртовках, чтобы не остыли. Уселись, начинаем. Рыба — самых дорогих сортов, салат из свежих помидоров, огурцов, зеленого лука... В Москве на Даниловском рынке килограмм огурцов стоил тогда 8 рублей, помидоров – 12.

«Откуда эта роскошь?» – Не удерживаюсь от вопроса.

«Рыбу, – отвечает командир, — конфискуем у браконьеров, а овощи выращиваем сами в парниках…»

«И что же, вы круглый год весь личный состав свежими овощами кормите?» — это спрашивает уже кто-то из прибывшего начальства.

«Ну не весь год, а уж в день Победы и на Октябрьский праздник — обязательно».

Присматриваюсь к нему более внимательно. В чине полковника, лет ему не больше сорока... Заведующий клубом говорил, что он из Москвы и без семьи... Приехал, видно, за генеральскими погонами — в Москве и Ленинграде их получить очень трудно. По тому, как он уверенно держится и по-барски с размахом обживается, видно, что рекомендация у него – ГлавПУРовская…

Водки на столе почему-то нет... Значит, напьются вечером, уже без меня. Во дворе около столовой меня ожидает майор с петлицами стройбата.

«Прошу Вас, — говорит он, — поедемте сейчас к нам в часть — здесь недалеко! Прочтите для личного состава лекцию — они у нас только что присягу приняли. А потом отвезем Вас в город, в гостиницу…»

Мне бы уже сейчас в гостиницу, устала, но отказываться неудобно, да и ещё заработать хочется. У военных ведь порядок во всём — не успеешь лекцию дочитать, а тебе уже несут конвертик с заветной десяткой. Расчёт всегда на месте, не в пример обществу «Знание»!

По дороге уславливаемся о теме лекции.

«Наверное, им надо рассказать о международном положении?» — предлагаю я.

«Что вы! — возражает майор, — для наших стройбатовских ребят эта тема слишком сложная. — Я ведь знаю их уровень, сколько их через мои руки прошло! Из прошлого призыва одного спросил: «Откуда родом?» — «Из Тамбова», — говорит. — «А родственники за границей есть?» — «Есть». — «Где?» — спрашиваю. — «В Шуе!» — Так что Вы им о чём-нибудь попроще расскажите!»

Что ж, попроще – так попроще, вот хорошая тема: «Задачи союза молодёжи в речи В. И. Ленина на III съезда комсомола».

Приехали, входим в клуб — зал забит до отказа. Начинаю рассказ о трудностях первых лет советской власти, об участии комсомольцев и молодёжи в строительстве советского государства. Но едва произнесла вступительные фразы, чувствую — нет контакта со слушателями. В чём дело? Иду дальше, привожу краткую историческую справку о том, что они должны знать ещё со школы. И чувствую, что говорить мне становится всё труднее.

Почему они меня не понимают? Ведь я говорю совершенно ясно, и микрофон работает хорошо. Сидят они очень тихо, не шевелясь; весь зал — как одно лицо, все под машинку острижены, форма на них сидит одинаково мешковато, глаза у всех тёмные и какие-то узкие... и в них — или это мне кажется? — немой вопрос…

Начинаю нервничать. Где же мой многолетний опыт лекторского искусства? Почему он не помогает мне? Разве непонятны ленинские слова, что «... задача состоит в том, чтобы учиться, учиться и учиться»? Ведь это каждый пионер знает! Или я не доходчиво объясняю им, какой ущерб развитию советской культуры нанесла теория и практика объединения «Пролеткульт»?

С мольбой смотрю на замполита, ища у него поддержки, и бросаю, бросаю слова в эту тихую аудиторию, которая слушает, но, кажется, ничего не слышит.

Оживляются они только тогда, когда я закончила, и замполит, поднявшись с места, начал аплодировать и благодарить меня за «хорошо, на высоком идейно-политическом уровне прочитанную лекцию». Тогда они тоже поднялись и дружно присоединились к его аплодисментам…

Подхожу к замполиту и спрашиваю:

«Почему они не слушали меня?»

«Нет, что Вы, они внимательно слушали, я наблюдал за ними. Но дело в том, что эта часть вся сформирована из киргизов, и они по-русски ещё не понимают... только общие команды…»

Я буквально не нахожу слов, слёзы досады подкатывают к горлу.

«Как же Вы посмели..» — еле выдавливаю из себя и больше ничего уже не могу сказать...

Но майор очень доволен.

«Не огорчайтесь! — говорит он, — в нашем с Вами деле тоже бывают издержки. Вреда от этой лекции для них нет, а польза — польза такая, что всё-таки начало положено. Политическое воспитание для них началось!

...Я писала эти строчки, прожив в эмиграции первые два года. Жизнь моя совершенно изменилась... А я сама? И да, и нет. В какой-то степени прошлое всё ещё держит меня в своих тисках — глубокие корни вырвать нелегко. Получив свободу, я всё ещё не свободна. Но одно несомненно — сойдя с трибуны советского пропагандиста, я больше не участвую во лжи...

Не по программе

(Статья написана в начале 80-х годов )

Историю о том, как я решила оставить Советский Союз и выехать на Запад, может быть, не стоило бы рассказывать, если бы она не отражала устройство и работу громадной всепроникающей машины идеологической пропаганды — одного из столпов, на которых держится советская власть. Как непосредственный, активный и, добавлю, искренне убежденный работник в этой области, я достаточно изучила дело, которому посвятила большую часть своей жизни, и у меня есть, что рассказать об этом. Естественно, этот рассказ тесно связан с моей личной судьбой, и отделить их невозможно.

Ведя пропагандистскую работу в течение многих лет, я имела возможность наблюдать четыре поколения партийцев. Я встречала стариков — уже немногочисленных, глубоко убеждённых в правильности содеянного в октябре семнадцатого года. Это были представители первого поколения; на закате своей партийной карьеры и жизни они оставались верными ленинцами-сталинцами, так и не сумевшими приспособиться к новой хрущёвско-брежневской линии. С почётом выдворенные из партаппарата и переведённые в так называемый партийный актив они становились пропагандистами-общественниками; однако возможность читать лекции им предоставляли всё реже и реже. Второе поколение — это те, кто когда-то с песнями и маршами Дунаевского ехали на далёкие стройки — Магнитку, Комсомольск-на-Амуре, Норильск... Многих из них впоследствии постигли жестокие разочарования — одни стали узниками ГУЛАГа, другие сделали переоценку ценностей в результате итогов Второй мировой войны и послевоенных событий в Берлине, Будапеште, Праге и, наконец, хрущёвских разоблачений. Среди многих коллег было много представителей этого поколения, но тех, кого я знала лично, эти испытания не коснулись; для них не вставал вопрос, продолжать ли работать на бесчеловечную систему или бороться с ней. И не потому, что эти люди были особенно стойкими, а потому, что они ничего не поняли, вернее, не хотели понимать…

И вот пришло третье поколение партийцев, к которому принадлежу и я. Марксистско-ленинское мировоззрение закалялось в нас с детских лет холодом и голодом блокадного Ленинграда, бомбёжками и пожарами, ночёвками у партизанских костров, известиями о доблестных победах Красной армии на западном фронте...

Потом война кончилась, и «жить стало лучше, жить стало веселее...» Мы были счастливыми жителями социалистического отечества, будущими строителями коммунистического общества, из нас надлежало создать прочную основу этого общества. Создали на хорошо подготовленной почве, самостоятельно думать и давать оценки было не нужно — всё уже заранее было известно: Бога нет, греха нет, религия вообще была для нас синонимом темноты и невежества; хорошо и нравственно только то, что идёт на пользу строительства коммунизма и т. п. Все мы, в том числе и те, родители которых отбывали сроки, обожали родного Сталина и благодарили его за «счастливое детство».

Помню, как я подростком в мартовские дни пятьдесят третьего сказала на траурном митинге в школе: «Лучше бы я умерла, чем товарищ Сталин!» Могла ли я тогда представить себе, что через четверть века, прочтя эпитафию любимому вождю «Сталин умер. Осиновый кол в его могилу!», всей душой соглашусь с ней!

Были, конечно, некоторые обстоятельства нашего детства, которые вызывали у меня вопросы и сомнения. Я уже знала, что мой отец погиб не в сражении, а при попытке бегства из плена. Его убили немцы, но почему же тогда я не получила обычного пособия от государства? Какая разница? Или то, что моя мать побывала в оккупации — разве она в этом виновата? Почему же тогда у неё отобрали после войны трудовую книжку и уволили с работы? В результате наша семья долго голодала. Правда, голодали не мы одни...

Летом 1954-го я впервые попала в деревню. Помню, был яркий солнечный день, а в хатах темно и пусто... Пусто кругом — и на лавках, и на столе, и в печи. Помню, как меня поразили портреты Маленкова в красном углу каждой избы, вставленные в оклады вместо икон. И хотя я была комсомолкой и атеисткой, но всё-таки как-то неприятно, нехорошо — мятый лист газеты вместо икон... Я сказала об этом хозяйке. «Что ты понимаешь! — ответила она. — Мы ему, голубчику, и утром, и вечером молимся, ведь он нам все недоимки скостил!»

Так я узнала, что даже летом 1954 года колхозники всё ещё не могли расплатиться по налогам за 1951 год.

Но «милости» нового правителя мало помогли крестьянству. Не хватало хлеба и после, при Хрущёве, который придумал осваивать целину. Результат этой затеи общеизвестен. Мы, первые целинники, не могли не видеть, что целые горы зерна первого урожая остались невывезенными под дождём и снегом и так и сопрели там, на месте. Я помню, как торжественно нас встречали в Москве на вокзале, помню высокопарные речи на пленуме московского обкома комсомола и моё неуместное выступление, в котором я рассказала об этих буртах гниющего хлеба... Секретарь обкома Топтыгин (и фамилия-то какая!) выразил мне своё неудовольствие и предложил зайти к нему в кабинет. Главная мысль сделанного мне внушения была та, что комсомол — не ревизор, а помощник партии, и что при неудачах надо стиснуть зубы, сжать правый кулак и «не пищать»!

Сейчас я задаю себе вопрос, умела ли я тогда видеть, сжимая кулак? Оказывается, да, умела, но чтобы понять до конца то, что видела, проникнуть в суть происходящего и понять себя как составной элемент этой сути, мне понадобились годы и годы. И, как это ни парадоксально, основную роль в моём прозрении сыграла именно моя партийная работа. Никто из моих близких не пострадал от режима, не подвергся преследованиям; моя работа доставляла мне все материальные блага, какие только можно пожелать: в качестве номенклатурного работника я получала хорошую зарплату — словом, по выражению Амальрика, я принадлежала не к «сидевшим», а к «заседавшим». Я отнюдь не считала советскую власть неприемлемой для себя.

Когда-то, сидя за партами в школах, а затем в институтских аудиториях, мы восторженно мечтали о том, что после войны сделаем всю планету Земля коммунистической. С простодушием Иванушки-дурачка вступали мы в партию, ревностно занимались общественной и партийной работой, многие из нас предпочли эту работу своей основной специальности, полученной в ВУЗе, и снова шли учиться — в Высшую партийную школу, в Академию общественных наук или во Всесоюзную школу профдвижения и т.п. Мы готовились стать надёжной опорой советской власти, посвятить свою жизнь строительству светлого будущего — коммунизма. Никто из нас и представить себе не мог, что в это «светлое будущее» не суждено войти ни нашим детям, ни внукам, ни даже правнуками...

В чём же конкретно заключался наш вклад в строительство коммунизма? Что представляла собой работа партийного лектора-пропагандиста и как она строится?

Прежде всего необходимо сказать, что эту работу характеризуют два признака, свойственные советскому стилю работы вообще: постоянная спешка, штурмовщина и непомерно высокая нагрузка работников. Мы вечно срочно готовились то к сессии Верховного Совета, то к очередному пленуму партии, то к какой-нибудь юбилейной дате. При этом, кроме чтения собственных одноразовых лекций, в наши обязанности входило ещё и участие в общей широкой системе партийного просвещения на всех уровнях — от низших начальных школ экономических знаний до школ лекторов при обкомах, где обучались пропагандисты высшего звена, солидные люди с кандидатскими и даже докторскими степенями, занимавшие соответственно высокие посты. Мы одновременно учились в одной из этих школ, а в других преподавали, участвовали в разработке учебных программ, проводили консультации и т. п. Нагрузка была солидная. Особое внимание уделялось идейно-политическому воспитанию армии и флота, которое велось по специальным программам соответствующего Главного Политического Управления. Но это особая тема, которая не входит в рамки данной книги.

Если учесть, что вся эта система неоднократно дублируется — в комсомольской и профсоюзной политучёбе, не говоря уже о печати и радио, – то можно себе представить всю массу, буквально глыбу пропаганды, которая обрушивается на головы советских людей, давит на их ум, поглощает их досуг.

Вот цифры:

Чтобы выполнить положенную годовую норму, внештатный лектор-пропагандист кроме 75 оплачиваемых лекций должен прочесть ещё 150 так называемых «шефских», т. е. бесплатных лекций. Нетрудно подсчитать, что в таких городах, как Москва и Ленинград, при четырёх-пяти тысячах активно читающих лекторов в каждом городе ежегодно прочитывается более миллиона лекций. При таком колоссальном объёме «информации» слушатель не только не успевает оценить или проанализировать представленный ему материал, но даже просто передохнуть, опомниться. Закон диалектики о переходе количества в качество здесь если и появляется, то с обратным знаком.

Поясню термины «штатный» и «внештатный» лекторы. Первых не так много (это привилегия избранных), например, при обкомах их не более 8-10 человек, при райкомах и горкомах — не больше 6-8 человек. Основную массу внештатных пропагандистов составляют так называемые лекторы-общественники. Это контингент очень разнообразный — от профессоров и преподавателей ВУЗов и академий до передовиков производства, рационализаторов и изобретателей. Твёрдую зарплату они получают на своей основной работе; за лекции им тоже платят. Но не за каждую, как штатным лекторам, а лишь за каждую третью.

Все они являются членами Всесоюзного общества «Знание», но далеко не все, состоящие в списках, действительно читают; большинство только числится в списках. Списки эти огромны — это повышает престиж общества и служит лишним «козырем» в пропаганде...

Тематика лекций обычно строится на материале очередных съездов партии и всяких политических кампаний: количество их в последние годы при Брежневе возросло. Стали особенно широко отмечать такие даты, как 50-летие советской власти, 50-летие образования СССР, столетие со дня рождения Ленина; широко проводилось так называемое всенародное обсуждение новой брежневской конституции, которое длилось целый год.

Сразу же по окончании кампании темы и программы соответствующих лекций, заранее изданные миллионными тиражами, направляются в нижестоящие организации. Разрабатываются они идеологическим отделом ЦК, в распоряжении которого находятся коллективы учёных Института марксизма-ленинизма, Института международного коммунистического и рабочего движения и других.

Далеко не всякий член партии может стать пропагандистом, хотя принцип отбора здесь тот же, что и при назначении на любую другую партийную работу: строго индивидуальный подход. Учитывается возраст (по специальному постановлению ЦК, он не должен превышать 35 лет. Идёт постоянный процесс «омоложения» кадров), требуется также высшее образование, а позже – даже кандидатская степень, а также производственная и общественная активность.

Партийное руководство делало ставку на молодёжь, т.е. четвёртое поколение партийцев, которым мы, «старые» пропагандисты, дали прозвище «мальчики с белыми глазами». Это поколение в корне отличается от предыдущих своим холодным цинизмом и полным отсутствием веры в коммунистические идеалы. Партийная работа интересует их исключительно с точки зрения карьеры и материального благополучия. Не обременённые никакими нравственными устоями, они являются наиболее надёжной опорой стареющего руководства.

В своих поездках с лекциями я исколесила почти всю страну — от Кольского полуострова и границ Норвегии до берегов Чёрного моря и от Прибалтики до Хабаровского края. К тому времени я была уже опытным лектором, умела «чувствовать» аудиторию и овладевать ею; знала, когда можно перейти на юмор, подпустить шутку, когда подать материал доверительно, как бы по секрету, а когда проявить «партийный накал и страстную убеждённость». Одним словом, я научилась зарабатывать свой хлеб, и мои лекции, судя по отзывам, были «политически правильны и убедительны».

В аудиториях передо мной прошло множество советских людей всех возрастов и профессий, и все они, как мне тогда казалось, были одного со мной мнения по кардинальным вопросам политики партии и правительства, все были убеждены, что советский строй — самый передовой и демократический в мире. За свою многолетнюю практику общения с народом я ни разу не встретила ни одного диссидента или автора самиздата, ни разу не имела случая познакомиться с их платформой или прочесть какую-либо из «крамольных» рукописей, хотя и слышала о них. Надо признаться, что я тогда ещё и не дозрела до активных поисков, а случай вряд ли мог представиться — нас тщательно оберегали от этого. Мы должны были критиковать диссидентов, осуждать их и клеймить как изменников Родины, ничего не зная об их взглядах и убеждениях. Это само по себе наводило на размышления. Человек — не компьютер, его нельзя запрограммировать. А раз в душе завёлся червячок сомнения, он уж доведёт свою разрушительную работу до конца...

И вышло так, что самая моя деятельность, которой я себя посвятила и которой занималась с таким увлечением, ради которой провела лучшие годы жизни за партой и в аудиториях и которая, казалось, должна была закалить во мне стойкого непробиваемого ортодокса-коммуниста, сделала как раз обратное — привела меня к убеждению в коренной порочности всей системы. Так обернулся для меня основной закон диалектики...

Теперь я стала замечать, что не только рядовые пропагандисты не знают и не должны знать многого, но и мы, лекторский состав на более высоком уровне (на уровне горкомов и обкомов партии и даже ещё более высокие партийные деятели) тоже находимся в полном неведении практической стороны советской жизни — той области, которой обязаны повседневно руководить. Что же говорить обо всей остальной массе рядовых советских граждан! Нашей обязанностью было популярно излагать им лишь теорию научного коммунизма, а практика его осуществления была монополией государственной власти, Политбюро. Разъяснять нашим слушателям некоторые действия властей, вроде вторжения наших войск в Чехословакию, мы не могли (мы не могли и просто ответить на связанные с этим событием вопросы...)

Постепенно я стала себе казаться чем-то вроде клоуна в двухцветной одежде. Выступая перед аудиторией, я была вынуждена обманывать своих слушателей не менее ловко, чем обманывали меня официальные газетные сообщения и специальный материал, которым я пользовалась... Всем нам приходилось существовать в двух планах: нравственные и духовные основы, составляющие нашу человеческую суть, так искусно переплетены с набившей оскомину показухой, что советские люди уже отвыкли думать о нравственной стороне своих поступков; моральные критерии утрачены.

Примеров можно привести много. Кому из иностранных журналистов, стоящих на гостевых трибунах Красной площади в дни праздников 1 Мая или во время Октябрьских торжеств могло бы прийти в голову, что он присутствует на хорошо оплачиваемом спектакле? А между тем известно, что вот уже несколько лет в Москве, Ленинграде и других крупных городах принята практика оплаты участников праздничных демонстраций. Если демонстрант несёт ветку зелени или букет цветов, он получает 3 рубля; если знамя, портрет члена Политбюро или одного из вождей мирового пролетариата — 5 рублей; если двое несут транспарант во всю ширину колонны — каждый получает по 5 рублей и т. п. Расчёт производится наличными сразу же по окончании демонстрации. Плюс к этому — каждый председатель заводского или местного комитета вместо красного знамени несёт баул со спиртным: коньяк для начальников и водку для передовиков производства — всё это за счёт профсоюзных средств...

Однажды в Париже в газете «Русская Мысль» появилась заметка актрисы Енютиной, которая иллюстрирует, так сказать, звуковую сторону этой картины: оказывается, по заранее составленному сценарию делается предварительно составленная запись всех выступлений, речей, здравниц и ликующих криков толпы — всего того, что будет потом во время демонстрации передаваться из радиостудии в ГУМе, якобы непосредственно с Красной площади.

Прочно вошла в советскую общественную жизнь и практика предварительных репетиций и заранее составленных сценариев для партийных, комсомольских и профсоюзных собраний и даже для научных заседаний и конференций. Причём в некоторых партийных организациях, например, в моей, выступления планировались заранее, по алфавиту. Вот как это происходило. Приближается партийное собрание, на которое приходится твоя буква. Иди в политбюро, продекламируй там свою речь, её подредактируют, урежут во времени – и в назначенный день спокойно выходи на трибуну! А уже задолго до этого дня секретарь парторганизации составил протокол собрания и «подработал» резолюцию... Так что никаких неожиданностей и сюрпризов быть не может — всё по плану, всё заранее решено.

Когда шло «всенародное обсуждение» новой брежневской конституции, был подготовлен и издан типографским способом специальный сценарий проведения этих собраний (слово «сценарий» так прямо и было напечатано на титульном листе!). Секретарю парторганизации оставалось только вписать туда наименование своей организации и фамилии тех, кто выступал на собрании (т. е. зачитывал готовый текст «сценария»).

До какого-то момента всё это казалось нормальным, обычным. Но вот этот момент наступил. Никогда не забуду его. Это было нечто вроде душевного потрясения, повлиявшего на весь дальнейший ход моих мыслей. Шло зональное совещание нашего лекторского актива. Читал лекцию один из моих товарищей на тему «Идеологическая борьба в условиях международной разрядки». Выступление было скучным, и я слушала без особого внимания. Когда он закончил и стали задавать вопросы, я вдруг услышала: «Расскажите, что Вы знаете об академике Сахарове!»

Ответ лектора последовал немедленно: «Я об этом подонке даже не хочу говорить!»

Я оцепенела, как и весь зал, но лишь на секунду. Негодование слушателей тут же прорвалось возмущёнными репликами и требованиями ответить по существу.

А мне на секунду представилось, что подобный вопрос зададут мне самой завтра, после моей лекции. Что я отвечу? Что я знаю об этом человеке, кроме того, что я должна его ругать? Я не могла больше оставаться в зале, поднялась и вышла...

Случай этот, конечно, дошёл до ЦК, и лектор был отстранён от дальнейшей работы. Его наказали не за то, что он оскорбил крупного учёного и не за то, что не знал сути вопроса, а за то, что не сумел выпутаться из положения. В арсенале пропагандистов, конечно, уже имелась отработанная версия о Сахарове: это человек науки, но ограниченный, не усвоивший основ марксистско-ленинской философии... Но кого это могло удовлетворить?

Вот тогда я впервые задумалась о том, что собой представляет инакомыслие…

Статья "Не по программе", опубликованная в 31-м номере Парижского журнала "Континент" за 1984 год

Споёмте, друзья!

(Эта и последующие главы II части книги А.Поверенной «Крутые берега» содержат несколько интервью, взятых автором в Германии, Франции, Венгрии в период с 1980 по 1990 годы. В это время автор активно сотрудничала с редакцией радио «Свобода», с солидным эмигрантским журналом «Континент», выходившим в Париже, с несколькоми немецкими русскоязычными издательствами).

«Не оглядывайтесь назад», — сказано в первой книге Моисеевой «Бытие». О тех, кто начал новую жизнь, не оглядываясь на прошлое, о новых эмигрантах из бывшего «Союза нерушимых...», о них, не уступивших себя обыденности и повседневности, в репортаже Анастасии Поверенной...

Двенадцать красивых мужчин, двенадцать солидных людей и по возрасту, и по профессиональным заслугам. Здесь, не Дома, не в России объединились они, поющие мужчины, в хоровой коллектив при еврейской общине города Мюнхена и назвали его «Дружба». В репертуаре — песни на русском и украинском, немецком и английском, на идише и иврите. И хотя хору порой не хватает профессионализма, страстность и задушевность исполнения мгновенно связывают поющих на сцене с сидящими в зале: кто-то начинает подпевать, кто-то утирает слёзы. После концерта я встретилась с участниками хора и у некоторых из них взяла интервью.

Первый собеседник — Александр Савин, член Санкт-Петербургской инженерной Академии, лауреат Государственной премии и Заслуженный машиностроитель России.

Савин: Здесь, в Германии, я увлёкся бардовской песней. Это прекрасная возможность проявить себя творчески. Я написал более двухсот стихов и песен, две из них исполняет наш хор. Пою сам, пою с женой, пою с хором и в хоре. Рад нашим тёплым отношениям в коллективе и рад петь для своих соотечественников.

Солист хора Айзик Шварцман был более двадцати лет главным конструктором, разработчиком УКВ радиосредств для военной и гражданской авиации, лауреат премии Совета Министров СССР.

Шварцман: В хор я попал случайно, но очень доволен. Когда-то приходилось участвовать в армейской самодеятельности, но последние сорок лет что-то не пелось. Теперь стараюсь наверстать упущенное.

Мюнхенский хор «Дружба» был создан к 55-летию Победы, ведь у каждого участника хора жизнь так или иначе была связана с военными годами.

Доктор Медицинских наук Борис Гехман получил известие о начале войны на выпускном школьном балу 21 июня 1941 г.

Гехман: За одну ночь я стал взрослым. Во второй день войны я был назначен политруком истребительного батальона, а через месяц направлен на учёбу в Военно-медицинскую Академию. По окончании получил золотую медаль. Защитив кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию, оставался военврачом и служил в Забайкальском, Дальневосточном и Киевском военных округах. За время службы написал три монографии и опубликовал около 150 научных статей по урологии. Жизнью был доволен, но было не до песен, хотя в семье все пели: мама, тёти и дяди. А я запел уже в эмиграции. И не только запел. Здесь написал мемуары «Записки военного врача», несколько глав из которых недавно читал в «Литературной гостиной».

Инженер, кандидат технических наук Соломон Брандобовский проработал последние тридцать лет в институтах РАО Газпрома. Я спросила Соломона, что привело его в хор.

Брандобовский: Участие в хоре поддерживает мой жизненный тонус. Пение скрашивает моё одиночество.

Участник Парада Победы на Красной площади в июне 1945 г., выпускник Московского Краснознамённого Высшего военно-инженерного училища Геннадий Андреев во время войны был «простым ротным запевалой». Он — волжанин, а там поют все.

Андреев: Со своей ротой дошёл до Варшавы, где после ранения оглох на одно ухо. С тех пор, как говорится, пою одним ухом. Прослужив в коллективе всю жизнь, не могу оставаться в одиночестве, и к ребятам(!), участникам хора, отношусь как к фронтовым друзьям.

Семён Каждан, кадровый офицер, воевавший с первых дней войны на западной границе и встретивший победу в высшей офицерской школе Ленинграда. В 1954 г. попал под сокращение. На гражданке оказался без специальности.

Каждан: Начал жизнь с самого начала: работал и учился — прошёл путь от ученика шлифовщика до заместителя конструкторского бюро. Моим новым друзьям из хора я очень благодарен: они помогли мне пережить здесь смерть жены, одиночество.

Последний вопрос – администратору хора, офицеру в отставке Юрию Глузову:

«Товарищ подполковник, что труднее: командовать воинским подразделением или руководить коллективом друзей-товарищей?»

Глузов: В армии мне было привычней, ведь за плечами военное детство, школа ВВС для детей, потерявших родителей во время войны, авиационное училище, дивизия знаменитого Кожедуба и 27 армейских лет. Оказавшись в Мюнхене, я сразу же включился в общественную работу при еврейской общине. У нас дружный коллектив, и не случайно родилось такое название — «Дружба». Мы собираемся петь долго, ведь у нас такой прекрасный музыкальный руководитель — Вячеслав Дорохов, выпускник Ашхабадской консерватории, член Союза композиторов Израиля!

Жизнь российской эмиграции

Ошибается тот, кто считает, что эмиграция для людей творческих равносильна смерти. Чтобы убедиться в этом, достаточно приехать в Мюнхен, столицу Баварии, в город с достаточно заметной концентрацией бывших граждан СССР.

Центром творческой жизни русского Мюнхена, «вторым домом» русскоязычных жителей баварской столицы давно и прочно стала Толстовская библиотека, этот своеобразный спасательный круг для тех, кто в нелёгких условиях эмиграции сумел сохранить русскую культуру и корни, обрубленные было на взлётной полосе Шереметьева-2.

«Свежая» российская и эмигрантская пресса, книги, фильмы, встречи, концерты, ставшие изюминкой традиционных «четвергов» — это далеко не полный «послужной список» мюнхенской Толстовской библиотеки.

Когда-то Зинаида Гиппиус, кстати, эмигрантка «первой волны», писала:

«...и чашу русской литературы из России выбросили. Она опрокинулась, и всё, что было в ней, брызгами разлетелось по Европе».

«Толстовская библиотека» стала невидимым «магнитом», который собрал в единое целое ещё совсем недавно разрозненных, разбросанных по Баварии литераторов, музыкантов, учителей, кинематографистов — всех тех, кто не мыслит своей жизни без самовыражения в творчестве. Именно для нас и был создан «Бюллетень» — издание, знакомящее русских с русскими, рассказывающее о сегодняшнем дне российской словесности, об истории и традициях «русского» Мюнхена. Именно энтузиастами в рамках библиотеки создана школа русского языка, призванная сеять в наших подростках «разумное, доброе, вечное».

Интересно было открытие «Русского клуба современных бальных танцев». Его возглавил известный педагог и «свежий» эмигрант Юрий Пиотровский, чьё имя, между прочим, высечено на мраморе во всемирно известном мюнхенском «Deutsches Theater».

Одним из центров культурной жизни Мюнхена стало благотворительное общество «Мир», которое успешно провело фестиваль искусств, посвящённый 850-летию Москвы. Трёхмесячный фестиваль получил название «Москва на Изаре».

И, наконец, ещё одно неординарное событие в жизни русского Мюнхена. В 1986 году распахнула свои двери «Мюнхенская литературная гостиная» — клуб, собравший весь «цвет» творческой интеллигенции баварской столицы.

С первого заседания «гостиной» и ведёт свой репортаж наш специальный корреспондент Анастасия Поверенная, взявшая несколько интервью у организаторов и участников «гостиной».

Исай Шпицер:

«Ведёт меня дорога краем вечности...»

А.П.: Исай Моисеевич, Вы начали дело, о котором мы мечтали вот уже двадцать лет: объединить творческие силы, возродить традиции русского литературного Мюнхена. Вы были одним из организаторов «Литературной гостиной». Как Вам удалось это осуществить?

И.Ш.: Я из Санкт-Петербурга. Являюсь членом Союза литераторов России. Литературное творчество — это «моё». Приехав в Мюнхен, я понял, что нуждаюсь в том, что утратил на родине. В Санкт-Петербургском комитете литераторов мы регулярно собирались, читали друг другу свои произведения, общались, приглашали на наши встречи интересных людей — всё это и составляло большую часть нашей духовной жизни. Здесь я этого не нашёл, но зато нашёл людей пишущих. Их сюда за последние два года приехало вполне достаточно, чтобы нам регулярно встречаться. Еврейская община Мюнхена предоставила нам прекрасное помещение, где мы создали что-то вроде литературного салона, назвав его «Литературной гостиной». Вы были на очередном нашем заседании, которое вёл Виктор Фишман, и видели, скольким людям это интересно.

А.П.: Это что, организация для узкого круга?

И.Ш.: Совсем нет. На наши «посиделки» приходят не только пишущие люди, но и любители литературы — те, кто хотят послушать. Кроме того, мы провели несколько литературно-музыкальных вечеров, в которых участвовали драматург Борис Рацер, сатирик Михаил Генин, певец Михаил Александрович. Только что состоялась встреча с поэтом Виктором Гином. Многие знакомы с песнями, тексты к которым написал этот поэт: «Поговори со мною, мама», «Дарите женщинам цветы», «Зорька алая». Его песни исполняли Валентина Толкунова, Эдита Пьеха, Анна Герман, Иосиф Кобзон. Сейчас поэт живёт в Израиле и приехал сюда по нашему приглашению. Планируем и другие творческие вечера. Главное, чтобы было интересно слушателю.

А.П.: Я вспоминаю, как на судебном процессе над Иосифом Бродским в тогдашнем Ленинграде судья категорически заявила, что «поэт — это не профессия». Вы ведь тоже поэт. А по-вашему, «поэт» это что — ремесло, работа?

И.Ш.: Не простой вопрос, чтобы так сразу на него ответить. Что касается высказывания судьи Бродского, то в нём была чёткая политическая установка — осудить великого поэта за тунеядство, что власти и удалось сделать. Конечно же, поэзия — это не профессия и не специальность. Это состояние души и духа. И это ещё и работа души и интеллекта. Если общество ещё и платит поэту деньги, значит, его работа нужна обществу. В Санкт-Петербурге я писал стихи. Но на жизнь зарабатывал куда более прозаическими занятиями. Я экономист по образованию, пчеловод — по увлечению, тренер групп закаливания — по интересам. А поэзия всегда была для меня той соломинкой, которая держала и держит на поверхности в крутом водовороте нашей жизни, что особенно необходимо здесь, в эмиграции.

А.П.: Как вам работается здесь, в Германии, в стране, давшей миру не одного великого литератора?

И.Ш.: Германия — страна не только Шиллера, Гёте, Гейне, Фейхтвангера и Брехта. Здесь традиционно работали русские литераторы, художники, музыканты. В рамках фестиваля искусств «Москва на Изаре» вышла в свет книга «Русские следы в Баварии», в которой есть очерки о Фёдоре Тютчеве, Василии Кандинском, Игоре Грабаре, Андрее Белом, Сергее Прокофьеве и многих других известных миру творцах, создававших свои шедевры на баварской земле. Надеюсь, что и нас, людей творческих, эта земля будет вдохновлять на новые произведения. Что касается меня, я написал здесь несколько стихотворений. Но моё творчество не исчерпывается жанром поэзии. В России я много работал в жанре юмора и сатиры, писал для Мос- и Ленконцерта. Продолжаю и здесь сотрудничать с русскоязычными изданиями, где имеется страничка юмора. И ещё в сфере моих интересов — тема здорового образа жизни, здорового тела как вместилища здорового духа.

А.П.: Исай Моисеевич, готовы ли Вы перенести «Литературную гостиную» на страницы нашей газеты?

И.Ш.: Ловлю Вас на слове и рассматриваю Ваш вопрос как предложение. Если Вы не возражаете, я закончу беседу своим четверостишьем:

С годами понимаешь:

Объять всё не сумеешь.

И крепче обнимаешь

То, что имеешь,

Что имеешь…

А.П.: «А без больших надежд надёжней для надежд…»

Следующий литературно-допрашиваемый – Виктор Фишман.

А.П.: Виктор Петрович, Вас можно поздравить, не так ли? Я имею в виду избрание руководителем-координатором литературного объединения эмигрантов в Баварии. Как Вы себя чувствуете в роли председателя Собрания?

В.Ф.: Роль для меня втройне новая: я никогда не руководил никакими творческими литературными объединениями, я никогда не сталкивался с профессиональными литераторами и, наконец, не сталкивался с профессиональными писателями-эмигрантами — это особенно тяжело и сложно.

А.П.: Вы считаете, что у наших литературных знаменитостей изменился на Западе менталитет?

В.Ф.: Моё мнение, что обычно горделивая и свободолюбивая натура каждого литератора здесь помножилась на сложности, которые накладывает чужой язык и новая среда.

А.П.: Почему остановились именно на Вашей кандидатуре?

В.Ф.: Точно мне неизвестно. Но, как говорит моя жена, нашли такую кандидатуру, которая будет сглаживать все конфликтные углы.

А.П.: Конфликтные углы? В чём вы их видите?

В.Ф.: Главные конфликты возможны в том, что в нашей «Литературной гостиной» встречаются профессионалы с непрофессионалами. И эти «шероховатости» отношений чувствуются уже сегодня.

А.П.: Не успели объединиться – и уже конфронтация... Звучит как-то по-старому, по-советски...

В.Ф.: Да. Я, например, вижу пользу, если поэт-профессионал обсуждает и критикует стихи любителя. Но, к великому сожалению, профессионал часто не считает возможным «снизойти» до такой рутинной работы. Это наш первый конфликт, если хотите. Конфликт второй. Когда мы готовили наш первый «Труд» — литературное приложение к газете «Русская Германия», – мы надеялись привлечь к нему маститых авторов. Но уважаемые господа писатели посмотрели на нас снисходительно и ответили разом одно и то же: «Вот мы посмотрим, как вы сработаете сами, а уж потом мы определим своё отношение к вашей «гостиной». Поверьте, нас этакое поведение уважаемых нами людей в уныние не повергло. Мы уверены, что сделаем обещанное приложение на хорошем уровне. И, пользуясь возможностью высказаться через вашу газету, заявляю, что по выходе литературного приложения я не буду действовать по поговорке: «Кто старое помянет...»

А.П.: Вопрос ребром: почему Вы взялись за совершенно новое для Вас дело, да ещё в условиях эмиграции?

В.Ф.: В том мире, который для меня остался за рубежами Германии, я руководил большим коллективами высокопрофессиональных инженеров. Но интеллект остаётся интеллектом, а люди — людьми. Кроме того, я там выпустил несколько научно-художественных и научно-популярных книг. Очень сожалею, что главная моя книга «Невидимые дороги к сокровищам» вышла под псевдонимом «Виктор Петров».

А.П.: Будущее «Литературной гостиной» – каким оно Вам видится, какие задачи Вы ставите перед собой?

В.Ф.: Скажу честно, что первую и главную задачу могу сформулировать словами Окуджавы «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!». Ну а вторая задача — сделать так, чтобы наш голос был услышан.

Фридрих Бондарь:

«Я — как все: надеюсь, жду, люблю»

А.П.: Фридрих Исаевич, Вам первому довелось читать свои стихи на заседании «Литературной гостиной». Понятно, что Вы относитесь к поколению «шестидесятников» — к «физикам и лирикам». Держу в руках удивительную реликвию — «Невскую зарю», газету Всеволожского района Ленинградской области от 12 мая 1979 года (Сюрреализм... Эта дата — мой прощальный день в Ленинграде перед дальней дорогой в эмиграцию – А.П.), где Вы выступили сразу в двух ипостасях: на одной странице — очерк и фотографии о строительстве крупнейшего в Европе сельскохозяйственного комплекса, где вы были главным инженером, а на другой — Ваша фотография среди ленинградских писателей в президиуме литературного праздника. Как давно Вы себя чувствуете поэтом и что для Вас первично: материальное или духовное?

Ф.Б.: Поэтом я себя никогда не считал. Стихи начал писать где-то в тридцать лет. Писал не для публикации, а для души и читал их друзьям. Рождались стихи спонтанно, как эмоциональная реакция на какие-либо события. Каждое стихотворение — кусочек моей личной жизни. А что для меня первичное, судите сами. Без поэзии в душе я не смог бы тридцать шесть лет моей жизни отдать советскому строительству. Вы, наверное, забыли, что такое стройка в условиях социализма. Но Вам совершенно не представить строительство в условиях перестройки и нынешней демократизации. Работая последние годы генеральным директором строительного предприятия, я «сломался». Оказался в Мюнхене, не дотянув всего десять месяцев до законной пенсии: стало невозможно нормально и честно работать — сюда тоже проник криминал, и это стало опасно для жизни.

А.П.: Есть ли у Вас поэтические идеалы?

Ф.Б.: Два портрета молодых Окуджавы и Высоцкого я вожу с собой по миру, как мои литературные символы и идеалы. А из классиков люблю Пушкина, Лермонтова, Блока и Пастернака.

Лена Верник:

«Мы наших слов без сна поводыри...»

А.П.: Лена, я только однажды была в твоём городе и, уезжая, узнала что «В Одессе каждый одессит — поэт и каждая одесситка — поэтесса». Слушаю твои стихи и думаю: характер ты унаследовала не от родителей, а от города, в котором родилась: характер без овальных линий — только из острых углов, импульсивный и страстный. Но будь я твоей матерью, я бы очень волновалась за твоё будущее – ты спешишь жить и всюду не успеваешь: хотела побыстрее получить специальность, но не закончила школу; увлеклась фестивалями авторской песни и работала в объединении молодёжных клубов Одессы, но не закончила педучилища. А те твои стихи, которые мне нравятся, звучат вполне зрелыми и законченными. Как ты думаешь, сможешь ли ты состояться как настоящая поэтесса?

Л.В.: Меня не удивляет, что Вы меня не «угадали». Я — человек достаточно терпеливый к чужим недостаткам. Часто, чтобы сохранить друзей, приходится закрывать глаза на опечатки друг друга. Вообще я человек целеустремлённый, хотя перебегать дорогу другим не люблю. Школу и училище действительно не окончила: учителя ушли на «толчок», на всем известный «седьмой километр». Но экзамены за среднюю школу всё-таки сдала экстерном. Более важным для меня было участие в поэтических конкурсах имени Эдуарда Багрицкого и Семёна Кирсанова, призёром которых и стала. Я довольно строго сужу и свои, и чужие «шедевры», или, как я люблю говорить, «бессмертные произведения». И если кто-то пишет стихи типа «Лёва любит Светочку, а Светочка ест бубличек», или «Кровь, любовь, свекровь» и считает их гениальными, то в общем-то на сто процентов не прав. Хотя и на эту тему можно писать...

А.П.: А если ближе к творчеству, нужно ли учиться писать стихи?

Л.В.: Без сомнения, «азы» стихосложения знать надо. Хотя гуманитарное образование вовсе не обязательно, нужно просто иметь высокий полёт души, оставаясь при этом реалистом по отношению к своему творчеству.

А.П.: Ты приехала недавно и по сути в Мюнхене ещё «новичок». Тебя не угнетает расстояние между Одессой и Мюнхеном, ведь одесситы больше других привязаны к своему городу?

Л.В.: Иногда, бродя по набережной, я вдруг чувствую себя на берегу Днепра, а некоторые улицы настолько напоминают одесские каштанами, акацией и сиренью, что порой забываешь, где ты: в Мюнхене или за тысячу километров в яркой и пахнущей морем Одессе. Одесситы по духу всегда останутся одесситами, где бы они ни были. Одессит не может быть угнетённым хотя бы потому, что он одессит. И это — уже хроническое, ведь японец и на Северном полюсе будет есть палочками!

Отцы и дети

Эмигрантские дети «за бугром»

Часто слышу от новых эмигрантов: «...всё бы в Германии было ничего, да вот только в Sozialamt ходим, как за милостыней». И мне хочется сказать им: милостыня милостыне — рознь!

Вспоминается послевоенный разрушенный Смоленск. На ступенях православного собора стоят пленные немцы. В руках — пустые банки из-под консервов. И мы, такие же голодные, как они, только на свободе, кидаем в эти банки медяки. Много десятилетий спустя, уже в Западном Берлине, я встречу одного из тех пленных и увижу его снимок, сделанный на ступенях смоленского собора. И он, переживший войну и плен и ставший переводчиком, расскажет мне, как звук падающих в банку медяков перевернул его сознание и как он самим сердцем почувствовал всепрощающую русскую душу и всем сердцем полюбил страну под названием Россия.

В один из Дней освобождения Смоленщины судьба вновь привела меня в тот самый православный собор. Только на этот раз на его ступенях стояли с дрожащими, уставшими просить руками те, кто в сорок пятом вернулся на родную землю героями-победителями. Глотая слёзы, сгорая от стыда, раздавала я уже не медяки, а сотни рублей. Они благодарили меня, а мне хотелось их всех обнять. И попросить прощения...

Здесь, в Германии, мы — не нищие. И в Sozialamt многие ходят не за подаянием, а за небольшим кредитом, который в скором времени вернут этому государству их дети и внуки.

Сегодня я беру интервью у трёх девушек, родители которых привезли их на Запад в далёкие семидесятые годы.

Маша Кушева, подданная Её Величества Королевы Англии.

А.П.: «Маша, ты родилась в Москве, паспорт получила в Англии, училась в гимназии и в Европейской школе в Мюнхене. Потом окончила с отличием одну из привилегированных школ в Шотландии, что открыло тебе дорогу в английское высшее общество. За эти годы ты объездила множество стран, увидела мир, узнала самых разных людей. Сохранилось ли у тебя чувство родины, кем ты себя считаешь, какую страну любишь больше всего?

М.К.: Я одинаково хорошо владею несколькими европейскими языками, но дома, в Гармише, где живёт моя мама, я говорю по-русски. Конечно, и Англия стала моим родным домом. Я там выросла, окончила Оксфордский университет и лондонскую школу экономики — один из лучших экономических факультетов мира. И если совсем честно, долгое время всем представлялась англичанкой, не хотела признаваться в своём российском происхождении. Но в последние годы вдруг почувствовала, что по своей духовности, по восприятию мира осталась русской. Теперь я от своей «русскости» никогда не откажусь. Более того, и своих будущих детей постараюсь воспитать в лучших традициях старинной русской семьи — в теплоте, заботе и душевной щедрости.

А.П.: Спору нет — образование ты получила солидное. Интересно, как складывалась твоя профессиональная карьера? Сбылось ли всё, о чём мечтала в студенческие годы?

М.К.: Карьера — это жизненная цель, и её надо добиваться. От цели я не отказалась и потому выбрала Брюссель — город, где расположены штаб-квартира НАТО и Европейского Союза. После получения дипломов я добилась шестимесячной практики в НАТО, где работала в качестве референта — готовила материалы для натовских дипломатов.

А.П.: Работа, конечно, была интересная...

М.К.: Это была интересная работа! Хотя и несколько академичная — не хватало общения с людьми, что опять говорит о моём российском происхождении. После некоторых поисков нашла более интересное занятие: начала работать в отделе Европейского Союза в Брюсселе, который занимается проблемами России. Так что теперь я ежедневно общаюсь с людьми не только из бывшего Советского Союза, но даже из Монголии.

А.П.: Маша, я хорошо знаю твоих родителей. Отец твой, Евгений Кушев, много лет проработал на «Свободе» и был моим непосредственным шефом. С твоей мамой, Людмилой Зориной, мы преподавали русский язык американским военным студентам. Твоего отца многие помнят по диссидентской деятельности. Тем не менее, и об этом мало кто знает, он был и очень неплохим поэтом. Скажи, твой британский паспорт, русское происхождение и политическая биография родителей каким-то образом помогли тебе получить новую должность?

М.К.: Вы имеете в виду «Security» — службу безопасности? С ней у меня особых проблем нет и, как мне объяснили, вряд ли будут: к России сейчас совершенно иное отношение.

А.П.: Как ты, русская, работавшая в стенах НАТО и Евросоюза, относишься к расширению НАТО на Восток?

М.К.: Радуюсь, конечно, за те страны, которые будут приняты в НАТО. Очень переживаю за Словению — и из-за своего славянского происхождения, и по глубоко личным причинам: родители моего друга — выходцы из тех мест.

А.П.: Как часто ты бываешь в России, какой тебе видится наша общая Родина, и чувствуешь ли ты себя в Москве как дома?

М.К.: Москва — великий город, но это уже не моя родина. Я провела там целый год: посещала Гуманитарный Университет Юрия Афанасьева, лекции в ГИТИСе и заново знакомилась с моими многочисленными родственниками. Увы, русский язык не объединил нас... И тем не менее время от времени я испытываю чувство ностальгии и снова хочу в Москву, в Россию. Но это уже — ностальгия путешественника.

Донна Фрейдкин, корреспондент CNN.

А.П.: Ничто не определяет так чётко лицо государства, как журналистика и дипломатия. Донна, ты не только стала американской журналисткой, но и опекаешь своего младшего брата — студента Флоридского университета в США. Америка и журналистика, Америка и пресса... Какое направление журналистики сегодня самое перспективное — не только в творческом отношении, но и в смысле хорошей оплаты и быстрой карьеры?

Д.Ф.: В своей профессии я больше всего люблю разнообразие, так что мы, журналисты, не имеем возможности скучать. Мне нравится, что работа, которую мы делаем, непосредственно отражается на жизни и настроении миллионов людей. Это — позитивная сторона журналистской профессии. Ну, а что мне в ней не нравится? Работа в теленовостях — это прежде всего постоянный беспорядок, часто граничащий с хаосом. И ещё. Бывает, что американские новостные телепрограммы, всегда отличавшиеся глубиной анализа и склонностью к расследованию, начали скатываться до уровня мелких, поверхностных коммерческих передач. Самый яркий пример такого падения — программа «МакНьюс», известная быстротой и лёгкостью изготовления и практически исключающая индивидуальность репортёра. Честно говоря, я не испытываю от такой работы особого удовлетворения. Новостные теле- и радиостанции, журналисты-«новостники» должны, как мне кажется, выработать оптимальный баланс между ослабевающим спросом на новости и усиливающейся конкуренцией. Иначе новости как жанр очень быстро «выйдут в тираж»...

А.П.: Донна, ты пока ещё молодой специалист. Как и где ты начала свою трудовую деятельность? Каковы специфика и ритм твоей работы? Пригодилось ли тебе знание немецкого и русского языков?

Д.Ф.: Я начала свою карьеру после окончания Мэрилендского университета на телекомпании CNN, вернее – в её вашингтонском филиале. После этого переехала в Атланту, где и стала журналистом-«новостником». За всё время работы я всего один раз использовала своё знание русского. Случилось это во время захвата заложников. Единственным источником оперативной информации был российский телеканал, и я переводила телевизионные репортажи моих российских коллег.

А.П.: Приходилось ли тебе встречаться с президентом Клинтоном? Какое событие взволновало тебя, как журналистку, больше всего?

Д.Ф.: С президентом США я не встречалась и, скорее всего, никогда не встречусь. Однажды я была на приёме, устроенном для вашингтонских журналистов Белым Домом. Был на приёме и Клинтон. Но подойти к нему близко я не смогла: помешали телохранители президента, окружившие Билла Клинтона плотным кольцом. Событием, взволновавшим меня больше всего, были президентские выборы. В ночь выборов мы, журналисты CNN, «покрывавшие» это событие, получили изрядную дозу адреналина!

А.П.: Знаю, что ты очень любишь Мюнхен. Здесь живут твои родители, здесь прошло твои детство и школьные годы, сюда ты приезжаешь в отпуск. Но в отличие от моих детей, которых я воспитывала в русском духе, ты с детства росла американкой. Я бывала в Америке, много лет проработала с американскими военными студентами в Гармише и поэтому тебя воспринимаю как настоящую американку: свободную, корректную, с присущей американцам доброжелательностью. Ты знаешь, что многие «новые русские», деловая и партийная элита России отправляют своих детей на учёбу «за бугор» — кто в Германию, кто в Англию, а кто и в Штаты. Как ты думаешь, захотят ли они вернуться на родину, в Россию, и видишь ли ты себя там, где родилась?

Д.Ф.: У меня нет контактов с русскими и я не знаю, вернутся ли они в Россию или предпочтут американизироваться и влиться в новое общество. Что касается меня, то Соединённые Штаты — это мой дом, и я не собираюсь никуда отсюда уезжать. Пару лет в Европе — это ещё куда ни шло, но провести здесь всю жизнь... Нет, я предпочитаю Америку! Ситуация в России меня не волнует и особого энтузиазма не вызывает. Если бы передо мной стоял выбор – увидеть родителей в Германии или тратить деньги на поездки в Россию, то, конечно же, я бы выбрала первое.

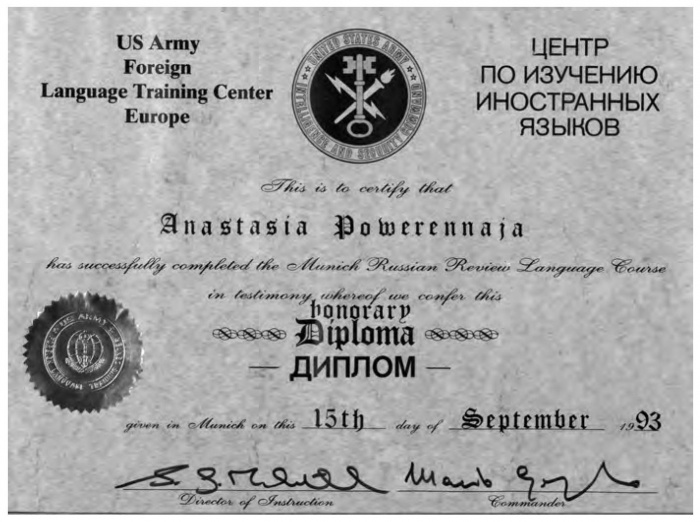

Диплом Центра по изучению иностранных языков Анастасии Поверенной

Немецкий юрист Наташа Иванова.

А.П.: Тебе можно позавидовать, ведь диплом юриста — это не только престиж, но и гарантия обеспеченной жизни. Во всяком случае здесь, в Германии. О сложности учёбы на этом факультете знаю не понаслышке: моя старшая дочь, как и ты, закончила этот факультет. По статистике, на начало XX века в Германии работали не менее девяноста тысяч юристов. Ещё сто пятьдесят тысяч через несколько лет покинут университетские стены с полноценными дипломами. Вот и получается, что в Германии — перепроизводство этих специалистов. Для того чтобы хоть как-то контролировать этот процесс, и введена сложная учебная программа. Настолько сложная, что госэкзамен выдерживают, как правило, всего 30-40 процентов студентов. Страшно подумать, что после стольких лет учёбы можно остаться без профессии...

Н.И.: Для меня эти проблемы, к счастью, уже позади. Не стану скрывать: в годы учёбы на юрфаке у меня, да и у многих моих друзей не раз возникало желание бросить юриспруденцию. И тем не менее я получила диплом Мюнхенского университета. Учёба на юрфаке требовала полной отдачи, самодисциплины и силы воли, ведь на протяжении пяти лет учёбы мы практически свободны: на юридическом факультете в конце каждого семестра экзамены не проводятся. За все эти годы студент обязан получить семь «Scheine» — это положительные оценки за самостоятельно написанные объёмные работы, без которых он не будет допущен к госэкзамену, – и пройти в одной из адвокатских контор трёхмесячную практику.