Темы

Константин Ришес

Ударим автопробегом

Впереди большой поход

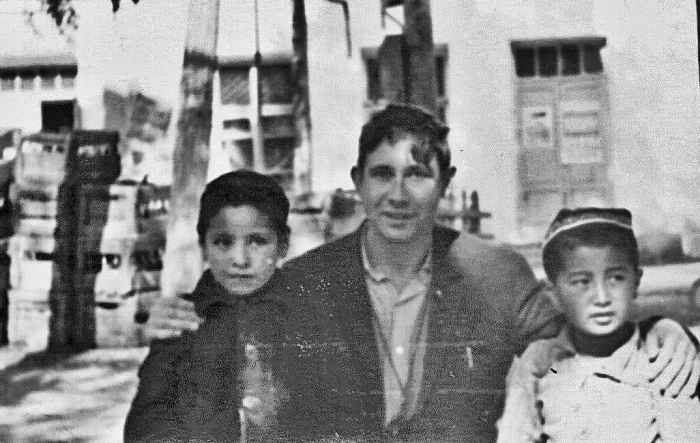

В 1976 году мы решили замахнуться на далёкие, но привлекательные края, лежащие за Уралом. Никто из нас не забирался туда, будучи за рулём, а то и вообще там не бывал. Исключение составлял автор настоящего текста, уже побывавший в Казахстане (1943-44 годы в эвакуации и в 1957-м – на целине) и даже немного поездивший по казахской степи за рулём (а больше – за рычагами трактора).

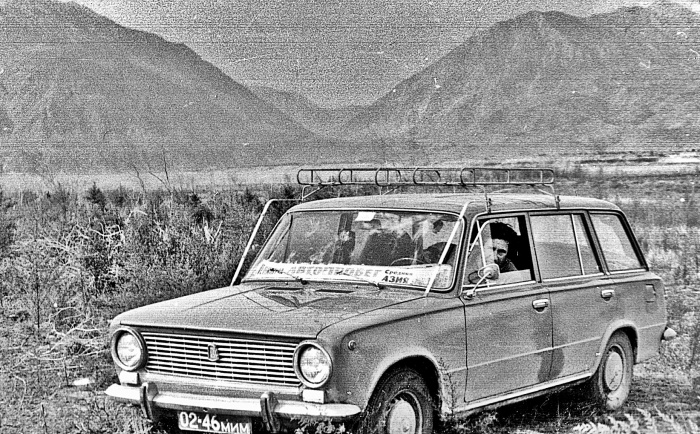

В 1976 году было нам по 37-38 лет. Средствами осуществления задуманного стала пара автомобилей ВАЗ-2102, которые годом раньше приобрели я и мой товарищ Кирилл, заядлый автомобилист. Поначалу участников должно было быть больше, но по мере приближения старта ряды редели. В итоге – два авто, четыре человека, включая одну женщину. Подготовка была длительной и серьёзной. Поскольку мы считали, что собрались в не слишком цивилизованные края, где придётся рассчитывать только на самих себя, были проведены техническая ревизия авто и укомплектование их солидным объёмом ЗИПа (запчасти и инструмент), что в условиях тотального дефицита того времени оказалось делом непростым. Помимо обычного авто-инструмента набралось и много иного – лопаты, тросы, канистры для воды и горючего, переносные фонари и т.п. Благодаря одному из участников путешествия - офицеру удалось раздобыть списанный брезентовый чехол от какой-то ракеты. Разрезав его, мы получили два листа плотного брезента шириной 2х6 м. Кое-что пришлось изготовить специально для этого путешествия. Так, лобовые стёкла были дополнительно защищены листом оргстекла (для защиты от камней из-под колёс впереди идущего), фары также защищались полупрозрачными кружками из эластичного пластика. Были припасены электропровода и 12-вольтовые паяльники. Имели мы и самодельные ионизаторы для питьевой воды с электродами из чистейшего серебра, работающие от автомобильного аккумулятора.

Начало пути

В пути

Была собрана целая аптека лекарств на все случаи жизни, а также шприцы, жгуты и т.п. Этим хозяйством заведовала наша единственная дама, решившаяся на участие в этом непростом мероприятии и назначенная «санинструктором автопробега» (по правилам городского туристского клуба, под эгидой которого проходило путешествие, всем участникам была отведена какая-либо должность). Она умудрилась добыть для походной аптеки две ампулы «антигюрзина» - антидота, введение которого в вену обещало спасение в случае нежелательных контактов с ядовитыми гадами, которыми, по нашему представлению, кишела азиатская земля. Забегая вперёд, скажем: к счастью, ни ампулы, ни шприц не понадобились (как и ионизаторы воды – она и без того была достаточно чистой).

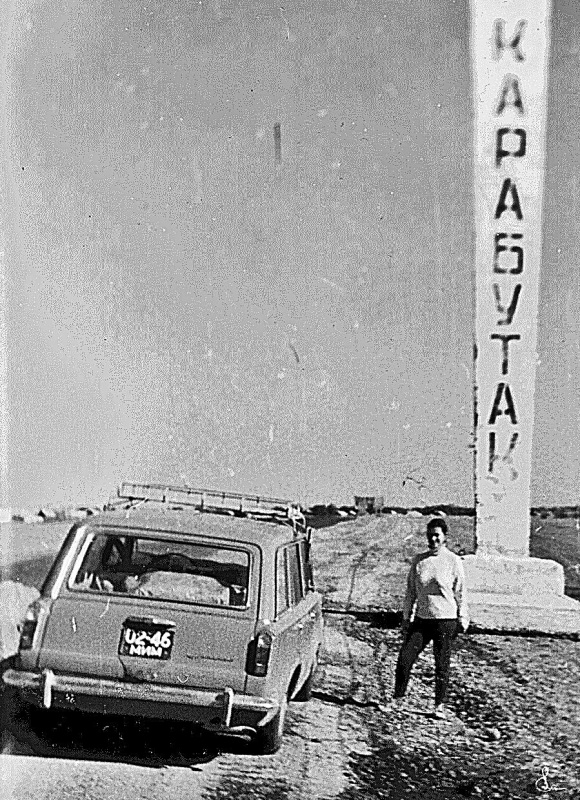

Тронулись

Но вот сборы закончены, в клубе получены маршрутные книжки, и 18 сентября 1976 года наши авто, украшенные яркими надписями «Автопробег Ленинград – Средняя Азия» и доверху загруженные амуницией, покинули Ленинград. Путь наш пролегал через Москву, Рязань, Куйбышев (Самару), Уральск и, наконец, Актюбинск, с которого и начиналась настоящая Азия. Здесь, круто свернув на юг, мы двинулись в направлении Аральска. С этого момента на несколько дней пришлось забыть о таких понятиях как асфальт, да и вообще дорога. Ехать пришлось по колеям, накатанным грузовиками, массово отправляемыми на целину прошедшим летом. Сейчас, в конце сентября, мы были здесь в полном одиночестве. Казахские степи завораживали своими масштабами и первозданностью, почти полным отсутствием следов человеческой деятельности. Однако они не были безжизненны: в небе парили птицы, на земле проскальзывали ящерицы, суетились зверушки типа сусликов, за которыми охотились степные лисы – корсаки. Несколько раз промелькнули стада красавцев-сайгаков.

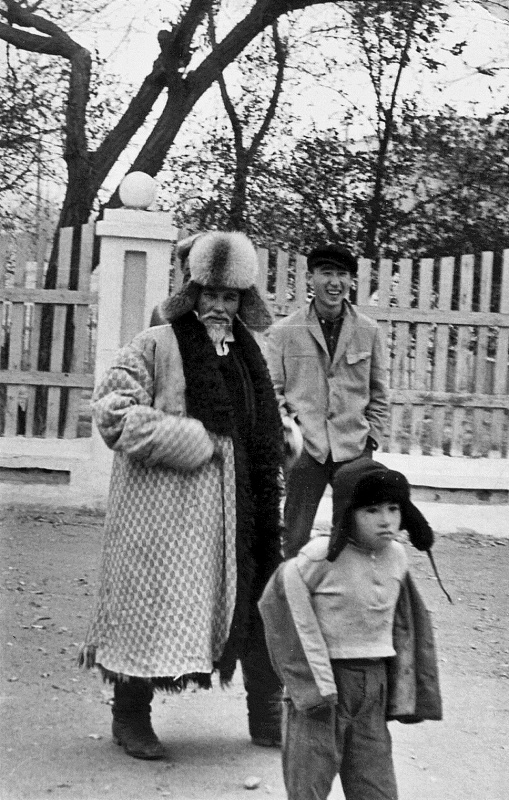

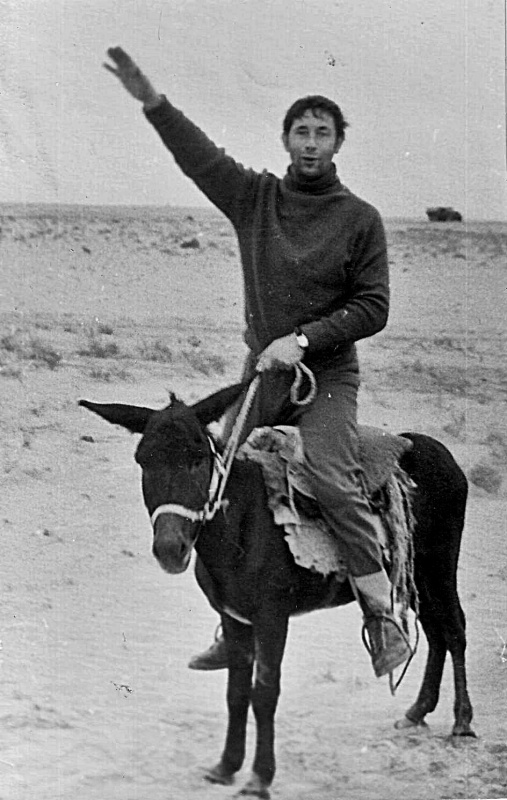

Аборигены Казахстана

В один из вечеров, когда мы решили расположиться на ночлег на чьей-то бывшей стоянке, нам открылась страшная картина: чуть в стороне от колеи лежало несколько отрубленных голов сайгаков. Их широко открытые мёртвые глаза, казалось, с укором смотрели на людей.

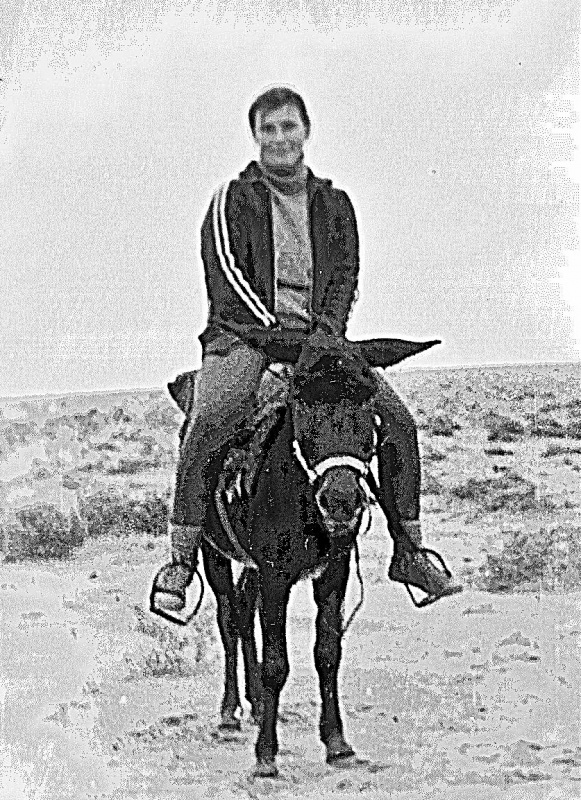

Попутчики

На второй день нашей степной одиссеи мы нагнали компанию из четырёх узбеков, собравшихся вокруг перегоняемых из Тольятти «Жигулей». Остановились они у развилки и, вероятно, решали куда двигать дальше. Мы были подготовлены лучше – имели карту (колеи на ней, конечно, не нанесены, но общее направление на Арал просматривалось) и компас. Дальше двинулись «караваном»: я, за мной строем перегонщики, замыкающий – Кирилл. Через несколько часов вышли к реке Иргиз. Моста не оказалось, пришлось воспользоваться бродом. Я удачно его преодолел, двое идущих за мной попутчиков – тоже, но у следующего мотор заглох прямо на середине реки. Пришлось всем раздеться и, забравшись в прохладные воды, выталкивать бедолагу на берег. В конце дня мы вышли к идущей на юг дороге и распрощались с попутчиками. Они двинулись в свой Узбекистан, а мы – далее к Аралу.

Забегая вперёд, скажу, что история имела продолжение. В первом на нашем пути узбекском городе – Андижане – произошла неожиданная встреча. На улице кто-то окликнул меня по имени. К нам подбежал узбек – один из наших недавних попутчиков. Попросив подождать, он куда-то смылся, но вскоре вернулся вместе с другим, тоже перегонщиком, и с коробкой фруктов, которую мы с удовольствием приняли.

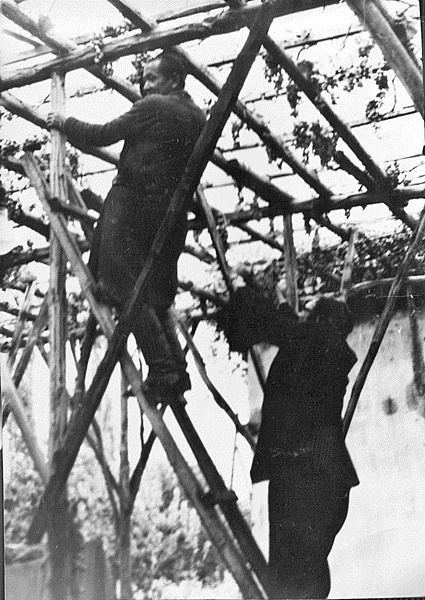

Угостили виноградом

У бывшего моря

К концу следующего дня мы увидели Арал, точнее, то, что осталось от этого погибающего моря, убитого людьми. Решили заночевать, разбили свой маленький лагерь невдалеке от посёлка на берегу того, что когда-то было морем, а теперь напоминало огромную лужу. Здесь мы стали свидетелями забавного зрелища. На заходе солнца мы услышали многоголосое блеяние, ржание и т.п. Оглянувшись на звук, увидели: из степи тремя колоннами (не смешиваясь друг с другом) двигались отара овец, табун лошадей и стадо верблюдов. Все они без всяких пастухов и табунщиков двигались по направлению к видневшемуся вдали посёлку.

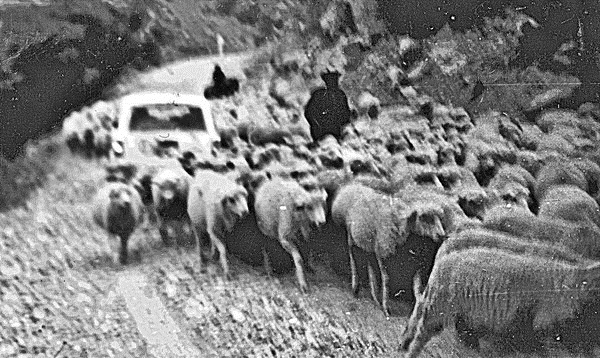

Отара овец

Далее наш путь пролегал через Кзыл-Орду (вдоль границ известного космодрома) и Чимкент до Алма-Аты, куда мы прибыли на девятые сутки пути. Здесь нас ждал двухдневный отдых в отеле Медео. Осмотрев это уникальное место и столицу Казахстана, отдав дань знаменитым алма-атинским яблокам сорта апорт, двинулись на запад и вскоре уже были во Фрунзе.

Медео - всемирно известный высокогорный спортивный комплекс

Снежные барсы

Не найдя ночлега в городе, по совету местных мы двинулись в сторону хорошо просматриваемых с окраины гор, до которых добрались уже в сумерках. У въезда в ущелье, в которое втягивалась дорога, я заметил какой-то щит с надписью, читать которую было недосуг – надо было ещё найти место для ночлега. Дорога так круто пошла на подъём, что вскоре я мог двигаться только с черепашьей скоростью, видя перед собой лишь яркие звёзды на почерневшем небе. Слева по ходу был обрыв и, судя по шуму, внизу плескалась река, а справа – скалы. О том, чтобы развернуться, не могло быть и речи. К счастью, уклон дороги уменьшился, скалы отступили, и в свете фар неожиданно открылась просторная площадка, заставленная деревянными домиками. Вышли, осмотрелись, поняли, что попали на чью-то базу отдыха. Кругом – ни души, двери домиков закрыты с помощью загнутых гвоздей, извлечь которые нам не составило труда. В общем, «приватизировав» один из домиков, затащили в него наши походные постели и провиант, обеспечив себе вполне комфортный ночлег с ужином при свечах. Потом с фонариками в руках ещё с полчаса погуляли по окрестностям лагеря. Утром, выезжая из ущелья при свете дня, я оглянулся на тот самый щит и прочёл: «ОСТОРОЖНО! В Волчьем ущелье снежные барсы!» Подумалось: хорошо, что мы не прочли это вечером перед нашей ночной прогулкой.

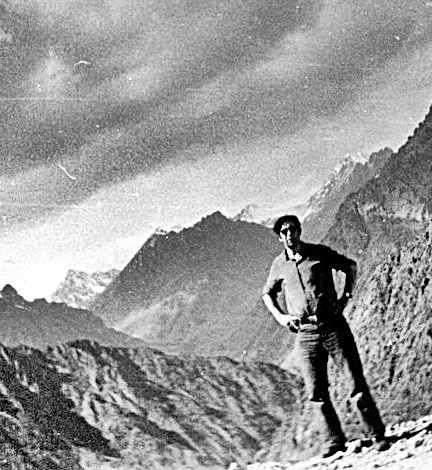

В Тянь-Шане

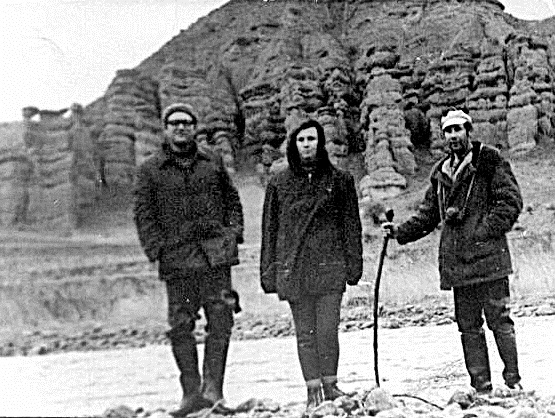

Далее наш путь пролегал по недавно открытой высокогорной трассе Фрунзе – Ош – Хорог. После 3800-метрового перевала, не доезжая Оша, мы, зная, что где-то в этом регионе находятся знаменитые Тянь-Шанские Столбы, сошли с трассы на просёлок и, изрядно покрутив по серпантину, спустились в долину горной речки и сразу же увидели ИХ – столбы смотрели на нас с другого берега. Зрелище впечатляющее. Разбили бивак и заночевали.

Привал у горной речки

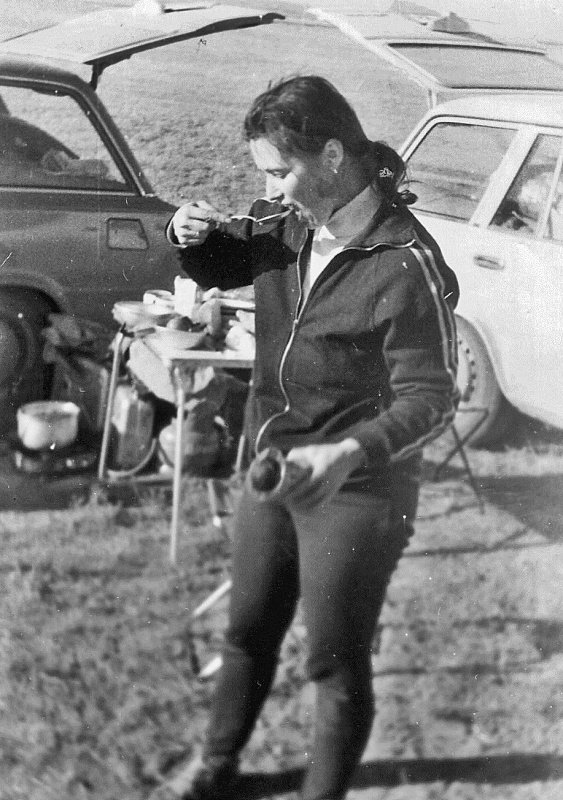

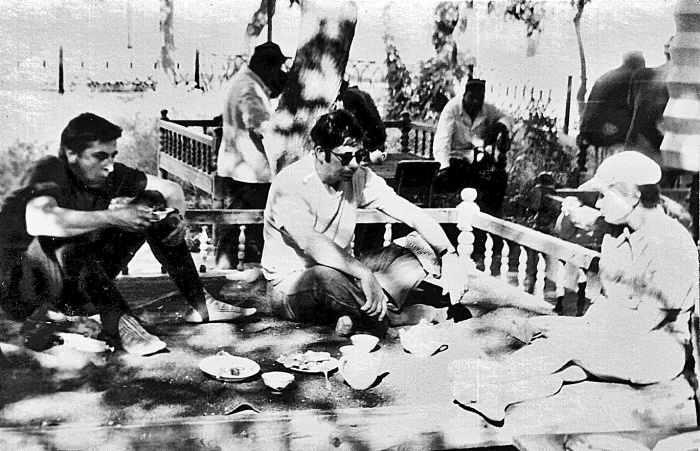

Снять пробу - обязанность повара (официально -

санинструктор пробега)

У Тянь-Шанских Столбов

Очередной Тянь-Шанский перевал

Личным примером

Утром мы стали свидетелями интересного события. К противоположному берегу реки сверху с горных пастбищ спускалась отара овец. Возникнув из-за гребня, она как бело-серая лавина ползла вниз по отлогому склону. Но перед рекой склон переходил в крутой обрыв высотой метра в два. Передовые шеренги овец, достигнув обрыва, начали тормозить, упираясь в землю всеми четырьмя копытами. Следующие напирали, перед обрывом нарастал живой вал. Мы со своего берега с любопытством наблюдали за происходящим. И вдруг, растолкав овец, на кромке обрыва появился рослый красавец-козёл с могучими рогами. Именно – козёл, а не баран!

Чуточку помедлив, оценивая ситуацию, он грациозно прыгнул с обрыва, приземлился на все четыре копыта и направился к воде. Овцы последовали его примеру, правда, не так изящно: многие падали друг на друга, ноподнимались и бежали к водопою.

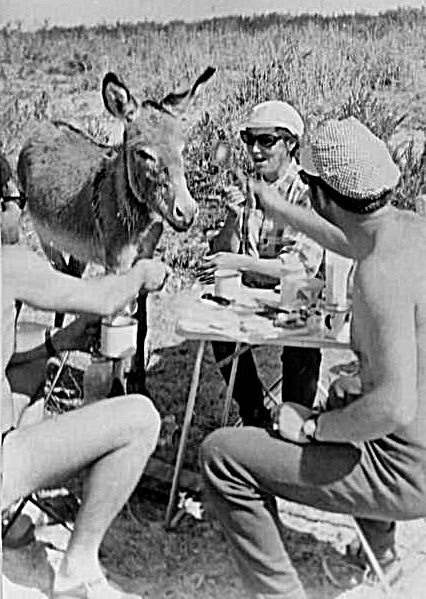

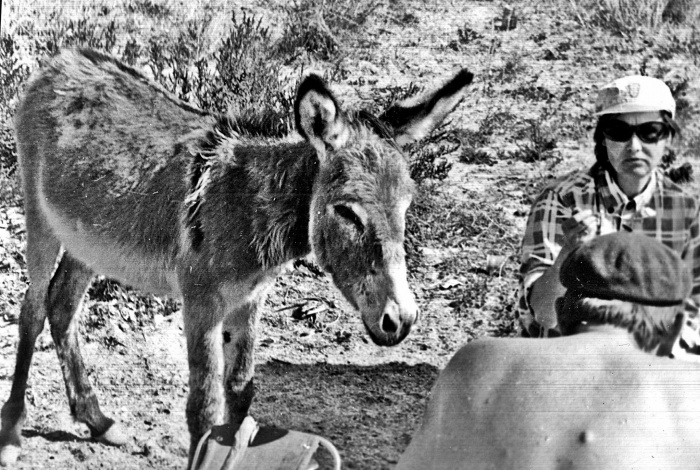

У нас гость...

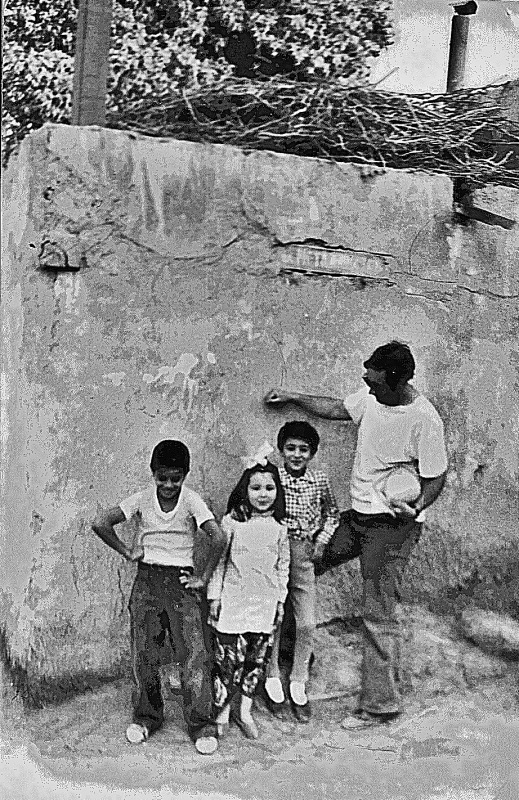

На На следующий день мы, покинув Киргизию, въехали в узбекскую Ферганскую долину. Первым городом, встретившим нас здесь, стал уже упомянутый Андижан, за ним следовали Фергана, Коканд и ещё много азиатских дорог.

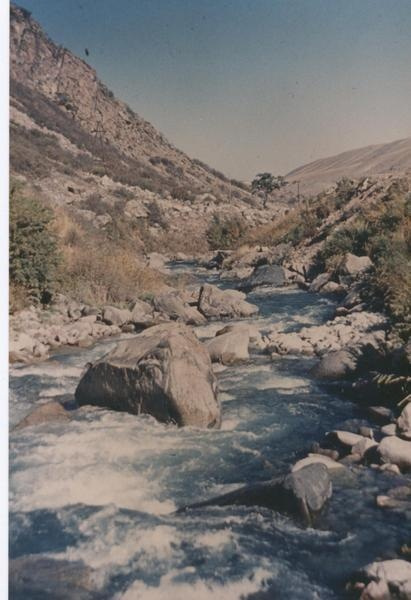

Бирюзовая быстрая речка, вдоль которой мы со свистом

спускались от Тянь-Шанского перевала в Киргизии к

Ферганской долине Узбекистана

Коварный такыр

На участке маршрута, проходящем через территорию Таджикистана, мы заметили невдалеке от шоссе крупный водоём. Безоблачное утро предвещало жару, и вода манила к себе. Решив сделать привал, свернули с шоссе и покатили напрямик к водоёму по гладкому как стол такыру. Наивные – мы ещё не знали его коварства. Вначале машина резво бежала будто по бетонке, но вскоре я ощутил нарастающее сопротивление. Последовали переключения передач – третья, вторая, наконец, несколько метров на первой – и… встали. Колёса чуть ли не по ось ушли в глину, и пока я с ужасом это созерцал, машина полностью легла на брюхо. Нечего было и думать тронуться с места. К счастью, Кирилл держал дистанцию, и когда заметил, что я увязаю, круто развернулся и отъехал метров 50 назад. Осмотревшись, увидели, что в нескольких сотнях метров в водоём (а было это, как позже выяснилось, Кайраккумское водохранилище) впадает арык, окаймлённый выложенной из камней дамбой. Полностью разгрузив обе машины, стали на второй машине подвозить от дамбы, а затем подтаскивать камни, из которых сложили опоры под домкраты, а затем, приподняв машину, подкладывали камни под колёса и расстелили свои брезенты.

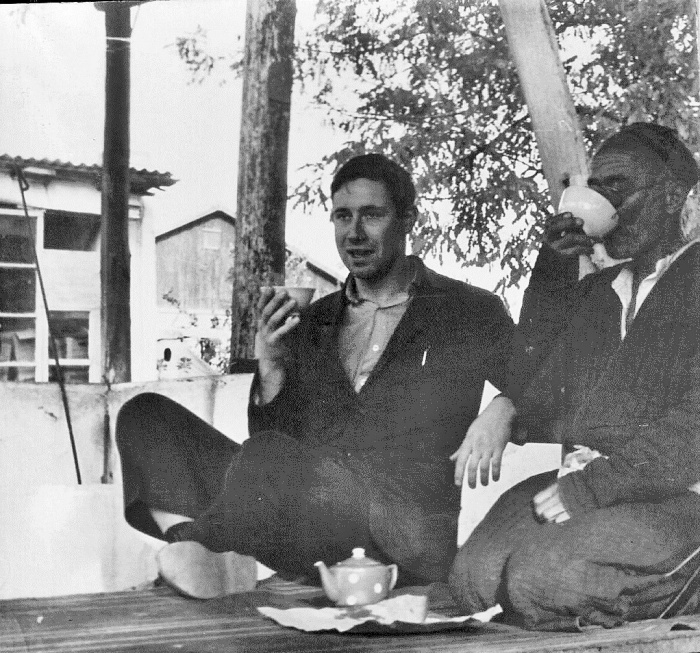

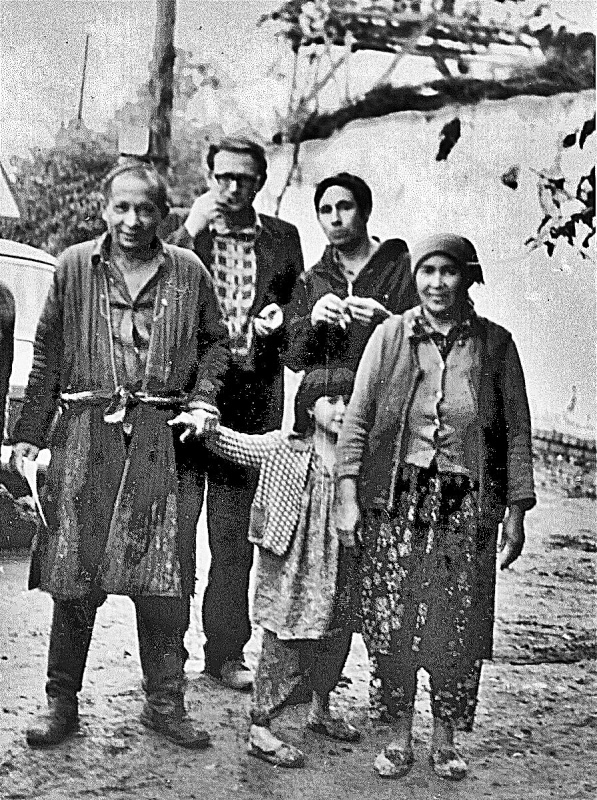

Ремонт в пути

Продолжалось это часа четыре. Утро давно перешло в жаркий полдень. Мы буквально валились с ног. Когда всё же удалось тронуться, подъехали к дамбе и увидели на ней будку, в тени которой за столиком трое аборигенов попивали вино. Нам помахали, приглашая, и мы охотно присоединились к ним. Познакомились, посидели вместе. Двигаться дальше по плану не было сил. В итоге мы оказались в доме одного из новых знакомых – Икрома, молодого главы большого семейства. Интересно было изнутри увидеть местный быт. Приняты мы были с почестями – был огромный казан с пловом, другие восточные яства. При этом мы обратили внимание, что подносящая нам плов жена Икрома сама за стол (правда, стола в нашем понимании и не было) не садится. Единственная наша дама пыталась вступить в борьбу за равноправие женщин Востока, но ей напомнили о неуместности «лезть со своим уставом в чужой монастырь». После трапезы из стенной ниши были извлечены и расстелены на полу одеяла, на которых мы заночевали.

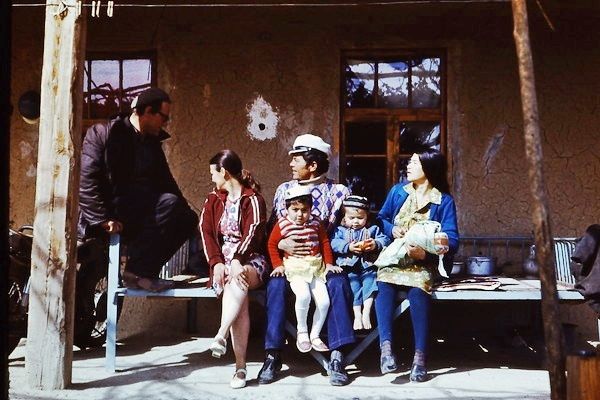

В гостях у Икрома

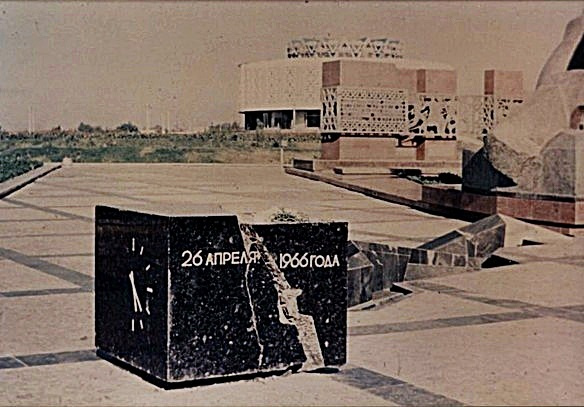

В Ташкент мы прибыли с отставанием от графика на сутки. О, Ташкент! О нём мы много слышали и читали, но он превзошёл наши ожидания. Возродившись после землетрясения 1966 года, он превратился в огромный современный город, в то же время сохранивший и колорит Востока.

Памятник землетрясению 1966 года

Основательно осмотрев город за три проведённых в нём дня, двинулись на запад. Впереди нас ждали главные жемчужины Узбекистана: Самарканд, Бухара, Хива.

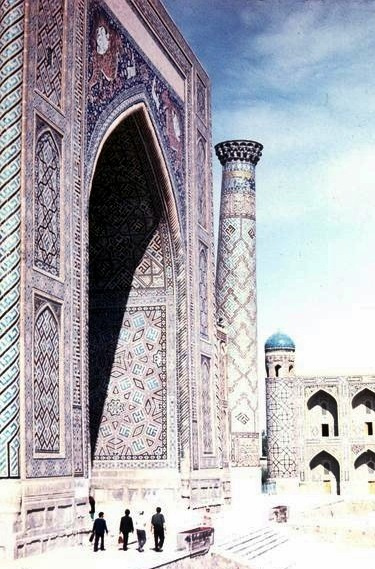

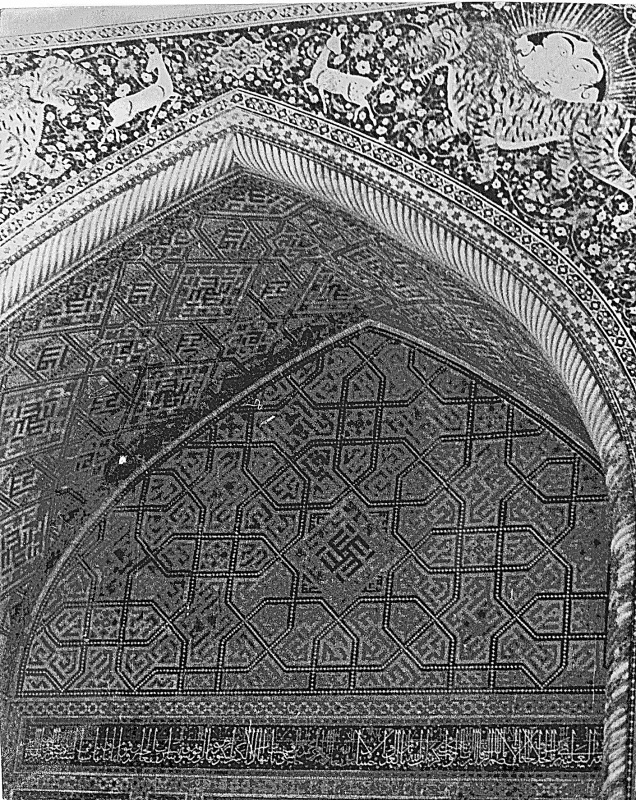

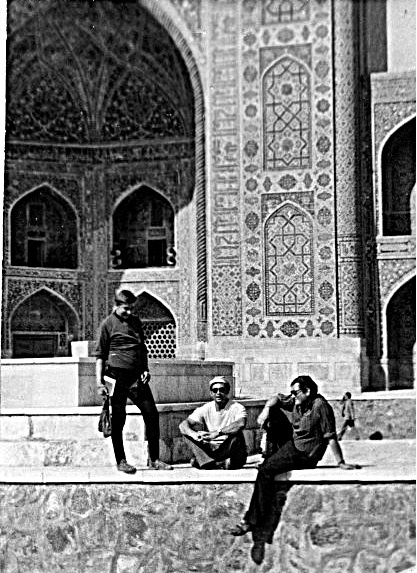

Самарканд, площадь Регистан

Медресе Шердор

В чайхане

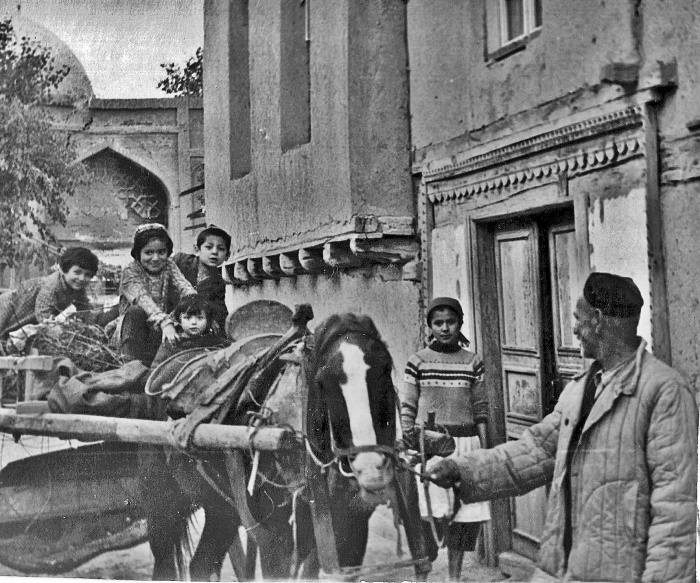

В Самарканд въехали со стороны ансамбля мавзолеев Шах-и-Зинда. Затем были мавзолеи, мечети, медресе на площади Регистан, обсерватория Улугбека. Впечатления от увиденного – будто в сказке побывали.

У подножья Шердора

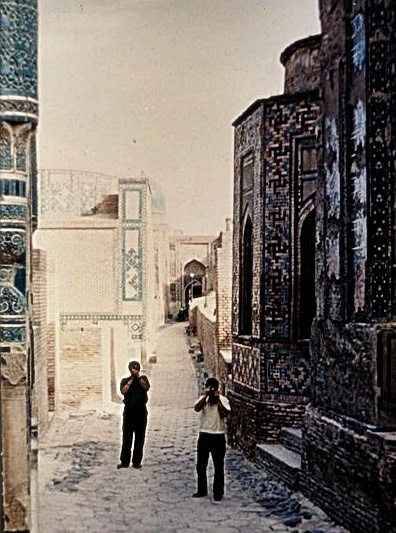

У мавзолеев Шах-и-Зинда в окрестностях

Самарканда

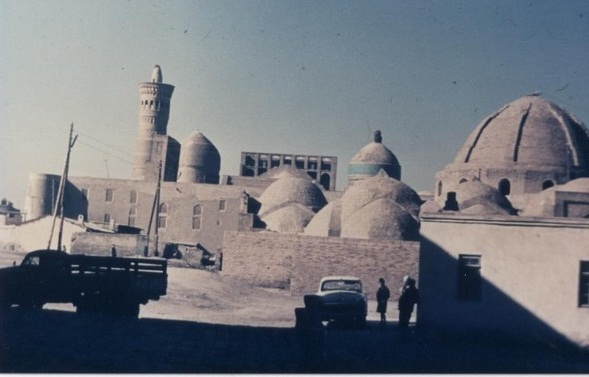

Потом была Бухара с её цитаделью Арк, гигантом-минаретом Калян, Торговыми куполами.

Бухара. Торговые купола

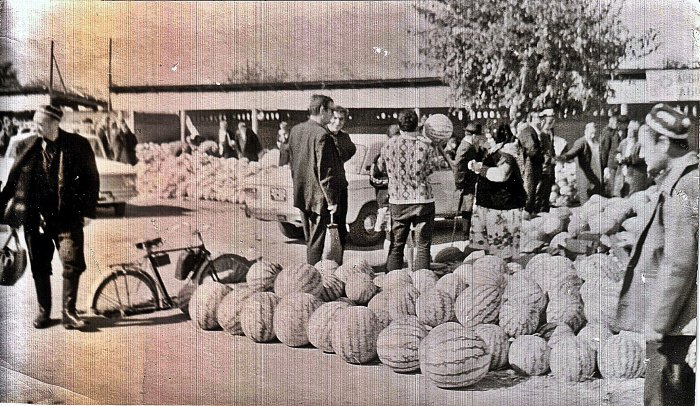

На базаре

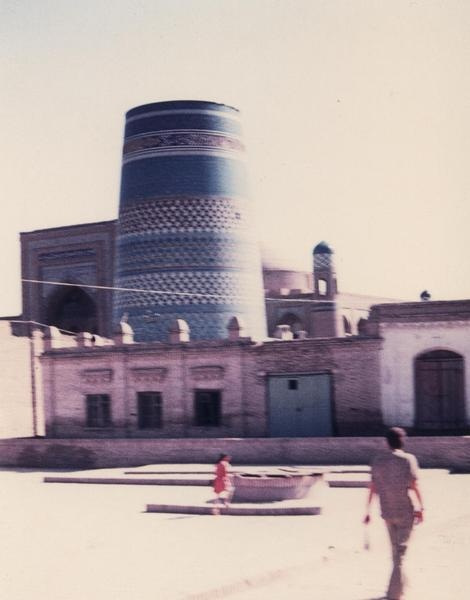

В стороне от нашего маршрута оказалась Хива, дороги в которую в те времена не было. Но быть в Узбекистане и не увидеть Хиву – непростительно. Поэтому, оставив машины в Бухаре, мы рано утром вылетели в Ургенч, от которого до Хивы – рукой подать. Этот городок заслуженно слывёт городом-музеем.

Недостроенный минарет, так и не ставший высочайшим в мире...

Вернувшись к ночи в Бухару, на следующий день переправились на пароме через Аму-Дарью и ступили на туркменский берег. Сразу на выезде из Чарджоу нас встретили Кара-Кумы. Вечером нанесли визит в Институт пустынь в Репетеке с тайной надеждой на ночлег. Но увы – мест для нас не оказалось: их заняла делегация американцев. Получив от учёных полезные советы и добрые пожелания, мы пополнили запасы воды. Впереди нас ждал самый проблемный участок пути. Дело в том, что шоссе Чарджоу - Ашхабад, строящееся с обоих концов, не дотянуло до стыковки всего километров 45. Но каких! Это была пустыня, т.е. пески с трёх-пятиметровыми барханами и редкой порослью саксаулов. Фауна тоже впечатляла: 23 вида змей, скорпионы, фаланги, тарантулы...

Штурм пустыни

Форсировать Кара-Кумы по совету бывалых решили с рассветом, когда влажный от ночной росы песок плотнее. Снизили давление в колёсах до с 2,2 до 1,5 атм., сверили компасы и двинулось. Я впереди, Кирилл – метрах в 50 за мной. Но уехали недалеко: ровно через 1,5 км обе машины безнадёжно застряли. Выручил нас снова тот самый брезент.

Поочерёдно подкладывая его полотнища под задние колёса, продвигаясь назад по шесть метров (один за рулём, трое толкают), вытащили одну за другой обе машины к тому месту, с которого несколько часов назад стартовали. Стояли в невесёлом раздумье, когда с южного направления появился грузовик. Шофёр подивился на нас и дал ценные советы: ещё больше снизить давление в шинах, затем продвинуться километра на два южнее, туда, где через пески проходят железная дорога и телеграфная линия. Возвышающиеся над барханами верхушки столбов с крупными белыми роликами станут для нас путеводной нитью, без которой можно сбиться с пути и погрязнуть в песках. Мы выполнили его указания и часа через три, форсировав пески, вышли на асфальт. Все три часа шли на первой, изредка – второй передаче под надсадный вой двигателей. Лавируя между барханами, влетая на их пологие склоны, затем проваливаясь, старались не упускать из виду спасательные телеграфные столбы. Несколько раз, влетая на полянки между барханами, мы успевали заметить целые компании неведомых нам зверушек, похожих на тушканчиков или сусликов. Оказавшись на асфальте, долго приводили в порядок раскиданную по машине поклажу и выгребали песок из салона, багажника и из-под капота. Потом, расположившись на тёплом песке бархана, отметили победу над пустыней арбузом.

Снова ремонт...

На следующий день мы уже въезжали в Ашхабад. Город в пустыне, практически заново возведённый после катастрофического землетрясения 1948 года, удивил обилием зелени и фонтанов, а также своеобразной архитектурой. Пробыв здесь всего один день, мы продолжили путь к берегам Каспия.

Очередной перевал

В подземном мире

Покинув Ашхабад, мы двигались на запад вдоль северных склонов Копетдага. Именно здесь располагается одна из главных достопримечательностей Туркестана – окутанная легендами огромная карстовая пещера Коу-Ата (она же – Бахарденская) с подземным озером. Археологи утверждают, что люди посещали её ещё 2000 лет назад. В разное время служила Коу-Ата прибежищем разбойникам, контрабандистам и басмачам, а если поверить легенде, то и самому шайтану. Расположенное на глубине 60 м озеро занимает почти весь зал пещеры. Его тёплые воды (постоянно +37°), содержащие чуть ли не все элементы таблицы Менделеева, обладают целительными свойствами. Однако местные жители предпочитали держаться от пещеры подальше.

Коу-Коу-Ата не была «мёртвым царством»: под её сводами обитало несметное количество летучих мышей – гигантских остроухих ночниц. Но в октябре 1976-го мы ещё ничего этого не знали.

Нам повезло – пещеру отыскали довольно быстро: тропу к ней подсказали сторожившие бахчу парни. Они проводили нас, но сопровождать вниз отказались. Спуск представлял собою крутую тропку с вырубленными местами ступеньками. Сверху вдоль тропки спускался кабель. Далеко внизу поблёскивала вода в слабых лучах подключенной к кабелю лампочки. Спустившись, мы оказались на клочке покрытого галькой грунта. Рядом на воде болтался обычный спасательный круг. Было очень тепло и влажно, над водой парил туман, попахивало серой. И тишина...

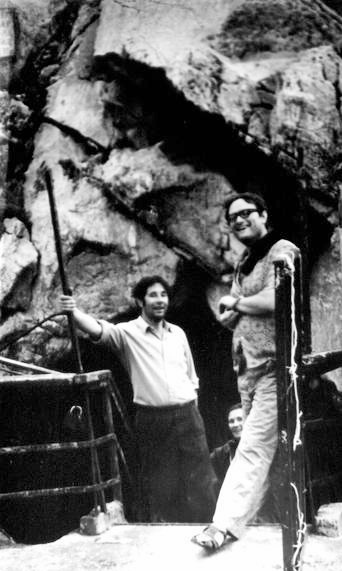

Перед спуском в Бахарденскую пещеру

Мы заметили, что сами тоже стали разговаривать вполголоса. Всё освещённое тусклой лампой пространство ограничивалось радиусом метров в 10, далее – сплошная чернота, жутковатая, но манящая. Было ясно, что ознакомиться с пещерой можно лишь с озера, воды которого вплотную подступали к её крутым стенам. Закрепив на спасательном круге два своих фонарика и оставив одежду на тропке, по которой спустились, мы вошли в воду и, толкая круг перед собой, двинулись в темноту. Сразу пришлось плыть – озеро оказалось довольно глубоким (позже узнали – до 14 м!). Медленно продвигаясь в темноте, в лучах своих «фар» мы видели лишь воду перед собой и изрезанные скалистые стены пещеры. Иногда сверху доносились какие-то свистящие звуки, и было ощущение, что нечто (или некто) проносится над нами, едва не касаясь голов. То были хозяева Коу-Ата – ночницы. Через несколько минут нашего плавания впереди показалось что-то вроде рифа. Решили посмотреть поближе, а может быть, и сделать на нём передышку. Подплыли вплотную. Я уже протянул руку, чтобы зацепиться за камень, но сразу её отдёрнул: поверхность скалы от самой кромки воды буквально кишела, как нам тогда показалось, какими-то бурыми насекомыми, похожими на клопов, но размером с пятачок. Их шевелящаяся масса покрывала абсолютно весь риф будто живым ковром. От высадки на риф пришлось отказаться, и вообще захотелось поскорее выбраться из пещеры. Развернулись и поплыли на свет лампочки. Выбравшись наверх, попытались расспросить всё тех же ребят об увиденных нами «клопах-гигантах», но они ничего об этом не знали. Много позже я услышал от уроженца и знатока этих мест, что встретились нам тогда всего лишь безобидные крабики – ещё одни аборигены Коу-Ата.

После визита в пещеру мы сделали короткую остановку у полевого стана бахчеводов – молодых туркменов, щедро одаривших нас классными арбузами, некоторые из которых доехали аж до Ленинграда.

Ещё сутки пути – и мы на берегу Каспия в Красноводске. А там (после суточного ожидания из-за шторма) – паром до Баку и длинная дорога домой, куда мы прибыли 24 октября на 37-й день пробега, намотав на колёса 13600 км.

Когда путешествие закончилось, можно было подвести итоги. Вот основные:

- мы на собственном опыте убедились: что бы сегодня ни говорили о советском прошлом, но отношения между людьми, в том числе разноплемёнными, были в те годы ровнее и доброжелательнее, чем ныне;

- автомобили ВАЗ, вообще говоря, специально не предназначенные для такого экстрима, который выпал на их долю, в целом благополучно его пережили.

И ещё несколько фотографий, запечатлевших исторический автопробег:

Мне понравилось?

(Проголосовало: 0)Комментарии (0)

Удалить комментарий?

Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

Войти >>