Музейный роман с авангардом

«Это Гуггенхайм в Ганновере!» – говорят о Музее Шпренгеля (Sprengelmuseum) любители и знатоки современного искусства. Об истории знаменитой коллекции, основателе и развитии музея, судьбе авангарда и его представителей в Германии наш рассказ.

Шоколадный король и его коллекция

История одного из лучших художественных собраний Германии началась в 1841 г., когда предприниматель Карл Шпренгель открыл в Гамбурге-Харбурге фабрику «Sprengel-Schokolade». Вскоре она переехала в Ганновер – к удовольствию королевского двора, местной знати и богатых горожан. В 1923 г. семейным бизнесом занялся внук шоколадного патриарха Бернхард Шпренгель, уже повоевавший на фронтах Первой мировой и освоивший курсы политологии, права, философии и коммерции. Немецкие сладкоежки в те дни обожали фирменные 100-граммовые батончики пралине с ульем на этикетке. В годы Второй мировой фабрика снабжала вермахт, а хозяин её помогал рабочим (в т. ч. военнопленным) с жильём, детсадами, лечением и учебой. В 1967 г. это была самая современная шоколадная фабрика в Европе. Вскоре контроль над ней отошёл американской компании «Nabisco», затем кёльнскому «шоколадному королю» Гансу Имхоффу. В 2001 г. производство в Ганновере закрылось.

История одного из лучших художественных собраний Германии началась в 1841 г., когда предприниматель Карл Шпренгель открыл в Гамбурге-Харбурге фабрику «Sprengel-Schokolade». Вскоре она переехала в Ганновер – к удовольствию королевского двора, местной знати и богатых горожан. В 1923 г. семейным бизнесом занялся внук шоколадного патриарха Бернхард Шпренгель, уже повоевавший на фронтах Первой мировой и освоивший курсы политологии, права, философии и коммерции. Немецкие сладкоежки в те дни обожали фирменные 100-граммовые батончики пралине с ульем на этикетке. В годы Второй мировой фабрика снабжала вермахт, а хозяин её помогал рабочим (в т. ч. военнопленным) с жильём, детсадами, лечением и учебой. В 1967 г. это была самая современная шоколадная фабрика в Европе. Вскоре контроль над ней отошёл американской компании «Nabisco», затем кёльнскому «шоколадному королю» Гансу Имхоффу. В 2001 г. производство в Ганновере закрылось.

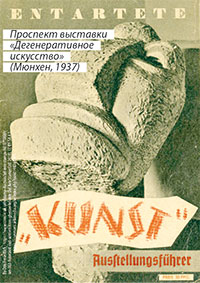

Переход Шпренгеля от шоколадного бизнеса к собиранию авангарда случился в 1937 г., когда новобрачные Бернхард и Маргрит посетили мюнхенскую выставку «Дегенеративное искусство». Шпренгель рискнул приобрести две запрещённые акварели Эмиля Нольде (в начале 1940-х 409 листов художника обошлись меценату всего в 8 тыс. рейхсмарок). Так возникла уникальная коллекция авангарда. С годами её пополнили работы П. Пикассо, М. Шагала, Ф. Леже, А. Лоренса, О. Маке, М. Бекмана, Фр. Марка, П. Клее, Л. Файнингера, К. Швиттерса, Э. Лисицкого и др. Позже, уже в музей, поступили архив К. Швиттерса, 400 скульптор Ники де Сен-Фалль, полотна Э. Уорхолла, З. Польке, Г. Рихтера и др. В 1969 г., по случаю 70-летия Шпренгеля, cупруги подарили Ганноверу более 800 произведений и выделили на строительство музея 2,5 млн немецких марок. Он был открыт через десять лет (1979), а ещё через пять получил имя основателя. Ганновер и Нижняя Саксония передали туда произведения из фондов своих музеев.

Здание проектировали архитекторы П. и У. Тринт (Кёльн) и Д. Кваст (Гейдельберг), расширяли (1986-1992) специалисты из Цюриха. Третий, весьма дорогой, этап строительства (2009-2015) выполнила фирма «Meili & Peter» (Швейцария). Музей получил облицованный бетоном фасад с полированной рельефной полосой, двумя панорамными окнами и застекленным цокольным этажом. Выставочная площадь выросла на четверть. Пожалуй, строгое, лаконичное здание не украсило набережную озера Маш, зато лучшим образом представило коллекцию ХХ-ХХI вв.: искусство сюрреализма, экспрессионизма, дадаизма, минимализма, французского кубизма, абстракционизма, «нового реализма» и концептуализма, фотоработы и новейшие медиаобъекты. Доноры и критики ансамбля сошлись на том, что в залах созданы созвучное экспонатам пространство и освещение. В 2017 г. Международная ассоциация художественных критиков (AICA) назвала Sprengelmuseum «Музеем года».

Судьба «дегенеративного искусства»

Сегодня здесь развёрнут документальный мультимедийный проект «KunstundKünstler*inneninHannoverimNationalsozialismus» («Искусство и художники Ганновера при национал-социализме»). Это рассказ о живших при гитлеровской тирании художниках, коллекционерах, директорах музеев. Имена К. Буххайстера, К. ван Биемы, Ал. Дорнера, Гр. Юргенс, Фр. Бургер-Мюльфельда, М. и Б. Шпренгелей, К. Швиттерса, К. Штайниц, Ф. Штуттмана, четы М. и Гр. Рюденбергов, Ад. Висселя значимы для культуры 1933-1945 гг. Сквозь призму их биографий воспринимает зритель выставленные в залах произведения.

После сожжения книг «третий рейх» взялся за искусство. Из сотни музеев изъяли более 20 тыс. работ 1400 авторов. Экспрессионизм, кубизм, фовизм, сюрреализм, «новую вещественность», баухауз нацисты заклеймили как «антигерманские», «еврейско-большевистские», «вырожденческие», чуждые народу, декадентские. Неудавшийся художник Гитлер ввёл термин «дегенеративное искусство» – так выставку конфискованных произведений и назвали. Кое-как развесили и расставили 650 экспонатов, сопроводив их издевательскими комментариями, фотографиями калек и психопатов. Открывали скандальное шоу Гитлер и министр народного просвещения и пропаганды Геббельс. Президент Имперской палаты изобразительных искусств А. Циглер произнёс: «Это – порождения безумия, вырождения и импотенции. Всё, что представлено на выставке, вызывает у нас гнев и отвращение». Скандальное шоу увидели более двух миллионов зрителей

Приговор гласил – уничтожить. Нацизм нанес немецкой культуре страшный удар. Начались жестокие репрессии. Кто-то из авангардистов эмигрировал, кто-то покончил с собой, кто-то отказался от живописи и умер в нищете. Не все выжившие вернули себе былую славу. Вовсю шла ликвидация заклеймённых полотен и скульптур. И всё же, благодаря алчности неистовых гонителей, уцелевшие произведения «всплыли» в послевоенной Европе. Что-то выставили на продажу за рубежом, что-то купили немецкие коллекционеры (в т. ч. и Бернхард Шпренгель).

Союз архитектуры и супрематизма

Авангардисты изобретали новое, соединяли стили, идеи, чувства. Уникальные творческие формулировки «духа времени» нашёл художник, дизайнер теоретик и медиатор авангарда Эль Лисицкий. Вечный «странник» искусства, Ла́зарь Лисицкий (1890–1941, Эль – псевдоним) учился на архитектора в Высшей технической школе Дармштадта. Занимался еврейским Ренессансом. Конструировал с К. Малевичем новую супрематическую Вселенную в лаборатории радикального авангарда в Витебске: его трехмерные проуны («проекты утверждения нового»), изображения геометрических тел, одновременно статичные и парящие, служили переходу от живописи к архитектуре. Преподавал во ВХУТЕМАСе. Представлял новое искусство в Германии и Швейцарии, выставлялся в Кёльне, Цюрихе, Берлине, Амстердаме. Воплощал «дух времени» в грандиозных архитектурных, выставочных, типографских проектах в СССР.

Авангардисты изобретали новое, соединяли стили, идеи, чувства. Уникальные творческие формулировки «духа времени» нашёл художник, дизайнер теоретик и медиатор авангарда Эль Лисицкий. Вечный «странник» искусства, Ла́зарь Лисицкий (1890–1941, Эль – псевдоним) учился на архитектора в Высшей технической школе Дармштадта. Занимался еврейским Ренессансом. Конструировал с К. Малевичем новую супрематическую Вселенную в лаборатории радикального авангарда в Витебске: его трехмерные проуны («проекты утверждения нового»), изображения геометрических тел, одновременно статичные и парящие, служили переходу от живописи к архитектуре. Преподавал во ВХУТЕМАСе. Представлял новое искусство в Германии и Швейцарии, выставлялся в Кёльне, Цюрихе, Берлине, Амстердаме. Воплощал «дух времени» в грандиозных архитектурных, выставочных, типографских проектах в СССР.

Его уникальное наследие исчезло бы без жены Софии Лисицкой-Кюпперс. Их жизнь – целый роман-эпопея о еврейском юноше из-под Смоленска, достигшем вершин искусства, его любви к галеристке из Ганновера, их жизни в сталинском СССР, его ранней смерти от туберкулёза (1941), ссылке вдовы-немки с сыном Йеном (Борисом) в Сибирь, оттепели 1960-х, новых «заморозках», утрате и поисках оставшейся в Германии коллекции. В середине 1960-х Софи написала книгу о художнике (на немецком), изданную в ГДР, Великобритании, США, Италии. Она умерла в Новосибирске (1978), так и не вернувшись в Германию, не вернув украденные при нацизме картины и не увидев большую персональную выставку мужа в Москве (1990). В 2013 г. их сын передал Музею Шпренгеля семейный архив: рукописи, письма, рисунки, коллажи и проч. Живущий в Израиле внук помог издать семитомный труд «Эль Лисицкий. Фильм жизни».

Музей Шпренгеля представляет арт-объект «Кабинет Абстракции» (1927), ставший примером оформления выставок современного искусства. Лисицкий первым ввёл интерактивные элементы в просмотр картин (П. Пикассо, П. Мондриана, Ф. Леже, Л. Мохой-Надя, Ал. Архипенко, К. Швиттерса и др.). Войдя внутрь конструкции-трансформера с динамическими стенами, ширмами, зеркалами, витринами, движущимися механизмами, сложным освещением, ощущаешь себя соавтором «сочинителя». Кабинет разрушили после 1937 г. и реконструировали по фотографиям 1928 г., рисункам и текстам художника (1968, 2017).

Шедевры из хлама

Гордость музея – репродукция «Merzbau» Курта Швиттерса (1887-1948). Знаменитый уроженец Ганновера оставил более 5.000 работ. Писал дада-стихи, выступал в перфомансах, создавал коллажи и ассамбляжи, скульптуры, рекламу, общался с абстракционистами, издавал журнал, стал предтечей поп-арта. Сперва его увлекли идеи дадаистов: искусство не несет никакого сообщения, его язык коррумпирован, не способен выражать истин, любой объект может быть искусством и т. д. Но превращать, как они желали, авангард в агитпроп художник не стал. Дадаистов же смущал буржуазный образ Швиттерса: в костюме и при галстуке, академически образован, даёт уроки живописи, пишет красками на полотне обычные портреты и пейзажи, разводит герань.

Гордость музея – репродукция «Merzbau» Курта Швиттерса (1887-1948). Знаменитый уроженец Ганновера оставил более 5.000 работ. Писал дада-стихи, выступал в перфомансах, создавал коллажи и ассамбляжи, скульптуры, рекламу, общался с абстракционистами, издавал журнал, стал предтечей поп-арта. Сперва его увлекли идеи дадаистов: искусство не несет никакого сообщения, его язык коррумпирован, не способен выражать истин, любой объект может быть искусством и т. д. Но превращать, как они желали, авангард в агитпроп художник не стал. Дадаистов же смущал буржуазный образ Швиттерса: в костюме и при галстуке, академически образован, даёт уроки живописи, пишет красками на полотне обычные портреты и пейзажи, разводит герань.

Тогда Курт основал своё личное движение – «Merz» (от слога рекламы «Kommerz- und Privatbank» в его коллаже). «Сколачивал», по законам композиции и цвета, «ассамбляжи» из хлама с чердаков и свалок (старых билетов, кусков древесины, гардеробных номерков, пуговиц и проч.). Взялся за «Merzbau», странную скульптуру из бумаги, картона и мусора. Годами (1923-1932) возводил в родительском доме колонну с нишами, посвященными друзьям-художникам (Ж. Арпу, П. Мондриану, Э. Лисицкому, К. Малевичу). Клал туда окурок, кончик галстука, обрывок шнурка, прядь волос – заклеивал, наносил новый слой – покрывал краской. Строение уперлось в потолок – пришлось его пробить, изгнав с верхнего этажа жильца. Так, художественно обработав бессмыслицу, Швиттерс создал свой Gesamtkunstwerk (синтетическое произведение искусства): «Грот любви», «Кафедру эротики», «Зал Гёте» – да ещё и с музыкой.

Уникальный образец «дегенеративного искусства» нацисты уничтожили в 1937-м, автор эмигрировал с «карманной» копией колонны, двумя белыми мышами и ворохом идей в Норвегию, потом в Англию. Больше года провёл в лагере для интернированных лиц на острове Мэн. Последовали бедность, скверный характер, переезд в Озерный край, смерть вскоре после разрешения на британское гражданство. И громкая посмертная слава.

Подобие «Merzbau» художник воссоздал в Норвегии (дом сгорел) и в Англии. «Реконструкции» проекта показывали на выставках. Шпренгель-музей хранит свой вариант – как и архив Швиттерса. Изданы трёхтомный каталог его работ (2000-2006). Именную премию Швиттерса вручают художникам, чьи произведения отсылают к его творчеству.

Галина Цесарская (Ганновер)

Читайте также:

- Алексей фон Явленский. Журнал «Партнёр», № 11 / 2007. Автор М. Аграновская

- Макс Либерман. Журнал «Партнёр», № 6 / 2004. Автор И. Гуткина

- Август Макке. Он погиб так рано, но сделал так много… Журнал «Партнёр», № 7 / 2007. Автор Б. Кадышев

- Эмиль Нольде. Великий садовник. Журнал «Партнёр», № 10 / 2007. Автор Б. Кадышев

- Василий Васильевич Кандинский. Журнал «Партнёр», № 9 / 2004. Автор Ю. Переверзев

Die Administration der Seite partner-inform.de übernimmt keine Verantwortung für die verwendete Video- und Bildmateriale im Bereich Blogs, soweit diese Blogs von privaten Nutzern erstellt und publiziert werden.

Die Nutzerinnen und Nutzer sind für die von ihnen publizierten Beiträge selbst verantwortlich

Es können nur registrierte Benutzer des Portals einen Kommentar hinterlassen.

Zur Anmeldung >>